CHARLES PIGOT

Georges BIZET

et son œuvre

préface par Adolphe Boschot

Librairie Ch. Delagrave

15 rue Soufflot

Paris

1912

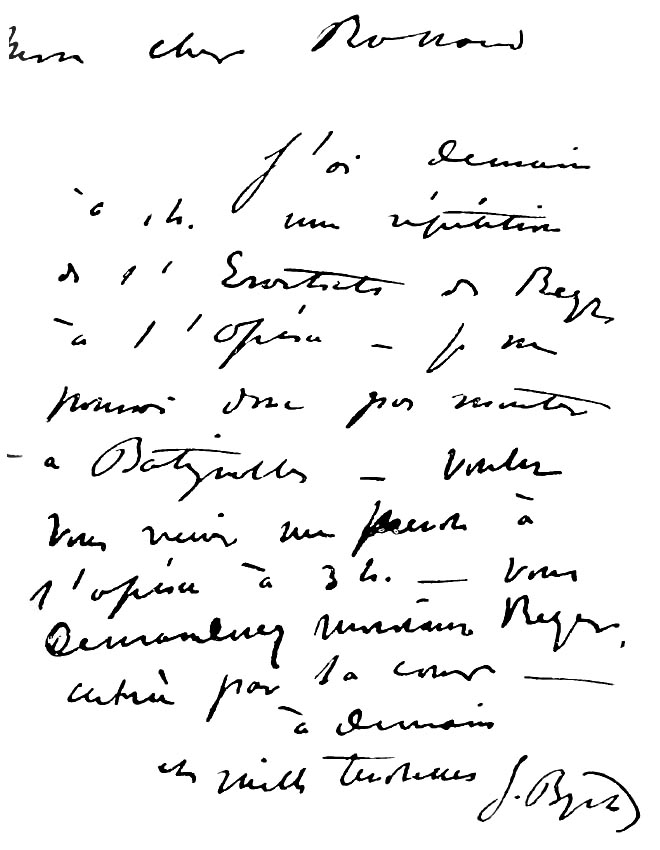

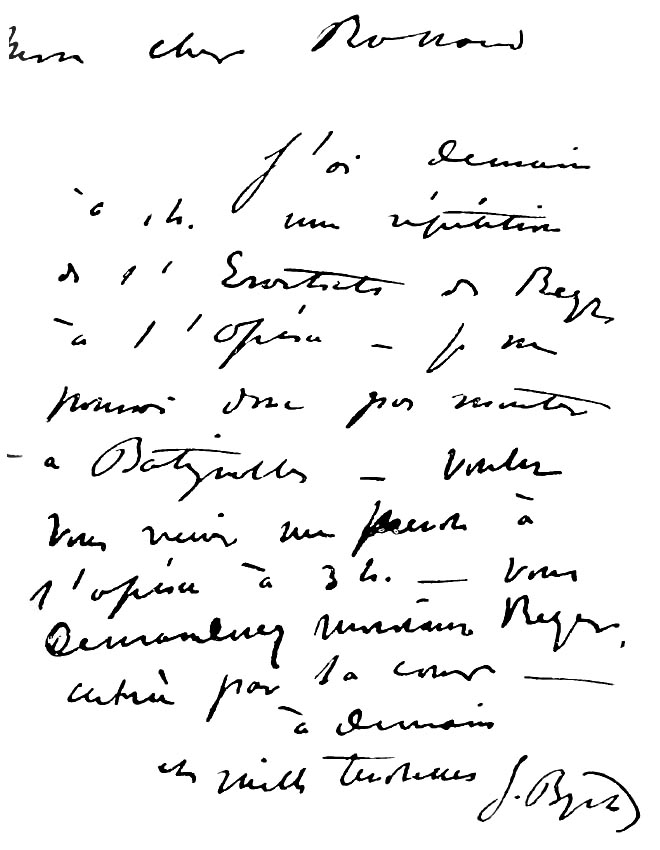

Une lettre de Georges Bizet

TABLE DES MATIÈRES

I. Les premières années. — Le Conservatoire.

II. Rome. — Les Envois. — Don Procopio.

III. Le Retour. — Les premiers travaux. — Bizet wagnérien.

V. Ivan le Terrible. — Période fiévreuse. — Nouvelle incursion au pays de l'Opérette.

VII. Bizet critique. — Noé. — Musique de piano. — Concours de la Coupe du Roi de Thulé.

XI. De 1873 à 1875. « Patrie ! » Ouverture.

XVIII. Œuvres diverses. — Œuvres posthumes.

Lorsqu'un livre s'est acquis l'estime des meilleurs lecteurs, il peut se passer de préface. Depuis plus de vingt-cinq ans, le Bizet de M. Charles Pigot est tenu pour un excellent livre d'histoire, exact et amplement documenté.

Il connut même une fortune bien rare dans l'histoire des livres. Conçu presque au lendemain de Carmen, il sembla tout de suite si près d'être définitif qu'il ouvrit la « littérature sur Bizet » et tout ensemble la ferma. Certes on publia de pénétrants ou de brillants articles, au premier rang desquels j'ai plaisir à trouver ceux de deux amis, MM. Camille Bellaigue et Henry Gauthier Villars. Mais ces confrères éminents reconnaîtront, comme moi, que la biographie écrite par M. Pigot continuait à jouir de sa faveur incontestée et méritée.

Chose curieuse, ce livre, connu, classé, — ce Bizet en quelque sorte classique, — n'existait plus en librairie. Et plus sa réputation s'affirmait et s'étendait, plus il devenait introuvable.

Après une longue disparition, cet ouvrage, enrichi encore par les documents les plus récents, revient devant le public : il peut vraiment se passer de toute présentation.

Depuis la mort de Bizet, combien de choses ont changé dans le monde artistique et musical ! On le constate dans ce livre, où l'auteur s'est effacé pour ne laisser paraître que son modèle.

La formation de Bizet, ce travail mystérieux pendant lequel les forces inconnues, les nécessités intérieures du musicien, fermentent et cherchent les expressions qui seront leurs aboutissements naturels, — cette genèse du génie de Bizet semble dominée par un mot, qui nous surprend aujourd'hui : l'éclectisme.

Élève de Fromental Halévy (auteur de la Juive), Bizet, adolescent, grandit comme sous l'étoile de l'éclectique Jakob-Liebmann-Meyerbeer. A l'âge où l'artiste, plus que jamais, est exclusif, partial, intolérant, — Bizet est disposé à tout accueillir et à tout aimer. Dans l'ardente injustice de la vingtième année, il reste clairvoyant et pondéré. Avisé, ingénieux, plein de cette précoce facilité qui fait les bons élèves, il est prêt à demander à tous les maîtres les initiations diverses qu'il saura utiliser et transmuer : voici Rossini, Schumann, Meyerbeer, Mozart, Berlioz, Verdi, Wagner (?), Gounod, Beethoven, Halévy, — tous, dans un pêle-mêle apparent, mais où l'intelligence du jeune prix de Rome met l'ordonnance qui lui sera le plus utile.

— « Tu peux faire autre chose que du théâtre (avouait-il à Saint-Saëns) ; moi, je ne peux pas ».

En effet, les multiples éléments que lui fournirent tant de maîtres divers, Bizet les employa, par la nécessité de son génie, à « faire du théâtre ».

Avec quelle sûreté, avec quel art impeccable, c'est ce qu'affirme le long succès de Carmen et de l'Arlésienne. Elles vivent, ces deux œuvres frémissantes, elles sont et elles demeurent telles que l'auteur les a voulues ; en elles, brillent les qualités les mieux appropriées à leur sujet, et aussi à la race, au goût de leurs spectateurs habituels. Une existence leur semble assurée, longue et glorieuse...

A peine écrites, et âprement discutées encore, Bizet mourut.

Destinée émouvante, brusque éclosion et mort soudaine, — l'historien de Bizet en a fait le récit avec la fidélité la plus scrupuleuse.

Adolphe BOSCHOT.

LES PREMIÈRES ANNÉES. — LE CONSERVATOIRE.

Georges Bizet est né à Paris le 25 octobre 1838, d'une famille depuis longtemps vouée au culte de la musique. Son père donnait des leçons de chant ; sa mère était sœur de Mme Delsarte, pianiste de grand talent, premier prix du Conservatoire, belle-sœur par conséquent de l'excellent professeur A. Delsarte.

Il fut inscrit à l'état civil sous les prénoms d'Alexandre-César-Léopold (*), mais son parrain, vieil ami de la famille, lui donna le nom de Georges, et c'est ce nom qu'il a gardé dans le monde et dans l'affection de tous ceux qui l'ont connu, tandis que sur les papiers officiels, sur les registres d'inscriptions du Conservatoire, sur les listes des lauréats, il est partout désigné sous les prénoms d'Alexandre-César-Léopold.

(*) L'acte de naissance de Bizet, comme tous ceux antérieurs à l'année 1860, a été détruit par les incendies de la Commune. Notre ami M. Marcel Dourgnon, maire du IXe arrondissement, a vainement fait rechercher une copie de cet acte afin d'essayer de le reconstituer.

Véritablement, il semble qu'une fée bienfaisante ait présidé à la naissance de l'enfant et l'ait comblé de ses dons. Jamais intelligence plus précoce ne s'était si prématurément éveillée, jamais nature privilégiée n'avait été si abondamment pourvue de ces précieux dons naturels qui, plus tard, fécondés par l'Art, produisent les grands maîtres.

A quatre ans, il reçut les premières notions de la musique sa mère lui apprit les notes en même temps qu'elle lui montrait les lettres. Un enfant ordinaire eût été rebuté par cette initiation prématurée, le petit Georges apprit avec avidité et son goût pour la musique se développa rapidement.

Dans l'intervalle des leçons maternelles, l'enfant, au lieu de jouer, écoutait à travers la porte les leçons que donnait son père. Au moyen du fil conducteur que sa mère avait mis dans sa main, il se dirigeait seul au milieu de l'inextricable labyrinthe, analysant, comparant, apprenant à distinguer les différentes intonations, à leur donner leurs noms respectifs, si bien que quatre ans après, lorsque son père voulut commencer d'une façon sérieuse son éducation musicale, ce fut avec une stupéfaction profonde, mêlée d'une joie bien grande, qu'il s'aperçut que l'enfant, aidé de sa seule intelligence et de sa prodigieuse mémoire, avait franchi bien des obstacles.

La façon dont M. Bizet fit la découverte du précoce génie musical de son fils est vraiment curieuse.

Un jour qu'il lui faisait chanter une leçon de solfège très ardue, hérissée d'intervalles difficiles, il fut frappé de la justesse avec laquelle il attaquait les différentes intonations, sans la moindre défaillance. Il lève les yeux et s'aperçoit que ceux du jeune lecteur sont égarés loin du cahier ouvert sur le pupitre. L'enfant, qui ne se doutait pas d'avoir éveillé l'attention de son maître, continuait à solfier, sans lire, la leçon commencée.

Il avait entendu, souvent, cette leçon à travers la porte, et il l'avait retenue, et il la répétait sans broncher.

M. Bizet qui aimait la musique et la cultivait, autant peut-être par goût que par profession, fut très heureux de la découverte, et il résolut de pousser hardiment son fils dans la carrière pour laquelle il manifestait une si précoce vocation. Il lui apprit donc le piano, ainsi que les premiers éléments de l'harmonie.

Les progrès furent tels, qu'un beau jour le professeur se trouva à court ; il n'avait plus rien à apprendre à son élève. Le petit Georges avait neuf ans.

Le père résolut alors de le faire admettre au Conservatoire. Bien que l'enfant n'eût pas encore l'âge exigé par le règlement, il pensait, avec raison, qu'une exception devait être faite en faveur de ses qualités vraiment extraordinaires. Il alla donc trouver Alizard, de l'Opéra, avec qui il était depuis longtemps lié, pour prendre son avis et se concerter avec lui sur les moyens à employer pour faire fléchir le règlement.

« Après une courte conférence (*), les deux amis, remorquant notre aspirant au Conservatoire, se rendirent tout droit chez Meifred qui était alors membre du Comité des études. — « Votre enfant est bien jeune, dit Meifred en toisant le petit bonhomme avec une moue dédaigneuse. — C'est vrai, répliqua le père sans se laisser déconcerter, mais, s'il est petit par la taille, il est grand par le savoir. — Ah, vraiment ! et que sait-il faire ? — Placez-vous devant le clavier, frappez des accords, et il vous les nommera sans faire une erreur. » — L'épreuve fut tentée sur-le-champ. Le dos tourné vers l'instrument, l'enfant nomma sans hésiter tous les accords qu'on lui fit entendre et qu'on choisissait, à dessein, dans les tonalités les plus éloignées ; en même temps, avec une facilité surprenante, il énumérait rapidement les diverses fonctions de ces accords dans l'ordre où elles se présentaient sous les doigts. Meifred ne peut retenir l'élan de son admiration : « Toi, mon garçon, s'écria-t-il, tu vas tout droit à l'Institut. » — Il s'en est fallu de peu, vraiment, que la prédiction ne se soit réalisée ; la catastrophe la plus lamentable et la plus imprévue pouvait seule donner un démenti au professeur. »

(*) Nous empruntons le récit charmant de cette anecdote à l'étude que Victor Wilder publia dans le Ménestrel en juin 1875, quelques jours après la mort du Maître.

Les cadres du Conservatoire se trouvaient pour le moment au grand complet ; l'enfant fut donc admis à fréquenter la classe de piano de Marmontel, en attendant qu'une place vacante permît de le recevoir régulièrement.

Six mois après son admission définitive, il remportait le premier prix de solfège. C'est alors qu'il fut présenté à Zimmermann.

Le vieux maître avait entendu parler de l'enfant et avait manifesté le désir de le connaître.

Presque retiré de l'enseignement officiel, ayant renoncé depuis longtemps à son cours de contre-point et de fugue, au Conservatoire, pour conserver seulement sa classe de piano, Zimmermann, que de longues années de professorat avaient fatigué, avait eu un instant le désir, bien légitime après une aussi laborieuse et brillante carrière, de passer dans un demi-repos les dernières années de sa vie. Mais il avait compté sans le démon de l'enseignement qui était en lui.

Le vieil artiste était professeur-né ; enseigner était une fonction essentielle de son être, un besoin impérieux, que son cours public de l'étude du clavier ne suffisait pas à satisfaire ; il avait donc pris chez lui quelques élèves de choix.

Dès qu'il vit le jeune Bizet, il fut enchanté de sa tournure, de sa physionomie vive et intelligente ; mais ce fut bien autre chose quand il l'eut mis à l'épreuve, et qu'il eut pu, avec sa vieille expérience, juger d'un seul coup d'œil cette nature privilégiée. Il réclama Georges pour élève, et voulut lui donner, sans plus tarder, des leçons de contre-point.

C'est donc sous Zimmermann, ce grand éducateur de toute une génération d'artistes, que le jeune Bizet fit ses premières armes ; ce fut par ce maître expérimenté entre tous, qu'il fut initié au style du contre-point suivant les données si pures de Cherubini, dont Zimmermann avait recueilli les traditions.

Cependant Zimmermann était souvent malade, parfois, aussi, accablé de besogne ; il renvoyait alors son jeune élève à Charles Gounod, bien heureux de suppléer le professeur, surtout auprès de Bizet pour qui il s'était épris bien vite d'une grande affection. C'est de cette époque que date la sympathie profonde qui s'établit entre les deux artistes (*) qui devaient être plus tard deux Maîtres.

(*) Gounod avait trente-deux ans à cette époque ; il venait de donner sa première œuvre dramatique, Sapho, à l'Opéra.

Tout en travaillant ainsi chez Zimmermann, le jeune artiste ne négligeait cependant pas ses études de piano, au Conservatoire, à la classe de Marmontel. En 1851, à son premier concours, il remportait le second prix de cet instrument ; l'année suivante, il partageait le premier prix avec son camarade Savary. Il avait alors quatorze ans.

C'était déjà, à cette époque, un des maîtres du clavier. Son jeu fougueux et brillant, plein de souplesse et d'éclat, reflétait les généreuses qualités de sa nature. Plus tard, à Rome, il se modifia sensiblement. A son retour, ses amis les plus intimes eurent peine à reconnaître le brillant virtuose de jadis dans cet artiste ému, au toucher exquis et moelleux (*). Il s'acquit bien vite aussi une grande réputation de lecteur intrépide. Nul ne s'entendait comme lui à réduire au piano, à première vue, les partitions d'orchestre les plus broussailleuses, les plus hérissées de difficultés.

(*) Voici ce que, dans son livre Symphonistes et Virtuoses, son maître Marmontel dit du talent de pianiste de Bizet : « Bizet était resté virtuose habile, intrépide lecteur, accompagnateur modèle. Son exécution toujours ferme et brillante avait acquis une sonorité ample, une variété de timbres et de nuances qui donnait à son jeu un charme inimitable... Il excellait dans l'art de moduler le son, de le rendre fluide sous la pression délicate ou intense des doigts. Il savait, en virtuose consommé, faire saillir le chant bien en lumière, tout en lui laissant l'enveloppe d'une harmonie transparente, dont le rythme ondulé ou cadencé s'identifiait avec la partie récitante. On subissait sans résistance la séduction de ce toucher suave et persuasif. »

Berlioz qui, l'un des premiers, salua le génie musical du jeune artiste, s'exprimait ainsi : « M. Bizet, lauréat de l'Institut, a fait le voyage de Rome ; il en est revenu sans avoir oublié la musique. A son retour à Paris, il s'est bien vite acquis une réputation spéciale et fort rare, celle d'un incomparable lecteur de partitions. Son talent de pianiste est assez grand d'ailleurs pour que, dans ses réductions d'orchestre qu'il fait ainsi à première vue, aucune difficulté de mécanisme ne puisse l'arrêter. Depuis Liszt et Mendelssohn, on a vu peu de lecteurs de sa force. (*) »

(*) Les Débats, 8 octobre 1863.

Au cours de l'année 1854, notre jeune artiste qui, au sortir de chez Marmontel, avait assidûment fréquenté la classe d'orgue de Benoît, remportait un second prix d'orgue et de fugue ; l'année suivante, à l'âge de dix-sept ans, il obtenait les deux premières récompenses.

Sans avoir pu jouir des derniers succès de son élève préféré, Zimmermann était mort à la fin de l'année 1853 ; Bizet était alors entré à la classe de composition d'Halévy.

L'auteur de la Juive l'accueillit à bras ouverts, et, après avoir examiné ses premiers travaux, déclara que, d'ores et déjà, il était en mesure de concourir pour le grand prix. Bizet, plus sévère pour lui-même que ne l'était son maître, s'abstint prudemment. Il ne se crut prêt à la lutte qu'en 1856.

Cette année-là, l'Institut avait primé (*) et imposé pour sujet du grand concours une cantate de Gaston d'Albano (**) : David.

(*) On sait en effet que, chaque année, la scène lyrique, sur laquelle devront s'exercer les concurrents au prix de Rome, est mise au concours.

(**) Gaston d'Albano était le pseudonyme de Mlle de Montréal.

Après de longues hésitations, la section de musique déclara qu'il n'y avait pas lieu de décerner un premier grand prix et accorda seulement, au jeune Bizet, un second grand prix. L'Académie des Beaux-Arts ratifia cette décision.

Ainsi donc, dès son premier concours, notre jeune homme était classé à la tête des concurrents, et si l'Académie ne lui avait pas d'emblée décerné la première récompense, c'était surtout à cause de son âge : la section de musique pensait qu'une année supplémentaire, passée à la classe d'Halévy, assouplirait encore le talent du jeune artiste et le mûrirait. L'Académie a de ces tendresses pour ses enfants trop précoces ! Quelques années plus tard, le jeune Paladilhe, à son premier concours, eût subi le même sort, sans l'intervention de Berlioz, qui fit comprendre à ses collègues que ce n'était pas à l'âge, mais bien au talent, que devait être décerné le prix.

Sans tenir rigueur à ses juges, Bizet s'était remis au travail.

Mais, au commencement de cette année 1857 qui devait voir l'éclatante consécration de son précoce génie, un incident, qui heureusement n'eut pas de suites fâcheuses, vint jeter une petite diversion dans sa vie laborieuse.

Offenbach, alors directeur du théâtre des Bouffes-Parisiens, venait d'organiser un concours d'opérette. La pièce imposée aux concurrents était de Léon Battu et Ludovic Halévy et avait nom le Docteur Miracle. La partition couronnée devait être montée avec soin et représentée sur la scène du théâtre du passage Choiseul.

Le jeune Bizet vit, dans ce concours, une excellente occasion d'essayer ses qualités scéniques en même temps qu'un délassement des travaux plus sérieux de l'école ; il fit donc le concours et envoya une partition facile, élégante, mais sans prétention et écrite presque au courant de la plume.

Il obtint le premier prix ex æquo avec Lecocq, son camarade de la classe d'Halévy. Les deux partitions couronnées furent apprises, la pièce montée et jouée, à partir du 8 avril, alternativement avec la musique de l'un et de l'autre des deux lauréats. Ce fut Lecocq qui ouvrit le feu...

Bizet, malgré son succès, n'eut garde de persister dans la voie dangereuse où sa fantaisie l'avait un instant égaré ; quant à Lecocq, il avait trouvé dans le Docteur Miracle son chemin de Damas... (*)

(*) Lecocq avait vingt-cinq ans, étant né en 1832. Bizet n'en avait pas encore dix-neuf.

Au mois de juin de la même année, Bizet entrait pour la seconde fois en loge. La scène lyrique, couronnée et imposée aux candidats, était de M. Burion et avait pour titre Clovis et Clotilde. L'Académie, n'ayant pas décerné de premier prix l'année précédente, devait en décerner deux cette année-là. Le premier lauréat désigné, réputé lauréat de l'année, devait jouir de la totalité de la pension, tandis que le second, à qui était attribué le prix de l'année précédente, ne devait bénéficier de ladite pension que pendant les quatre années de l'exercice qui restaient à courir.

La section de musique, dans son jugement préparatoire, désigna MM. Charles Colin (*) et Georges Bizet, et le lendemain, l'Académie des Beaux-Arts ratifiait son choix ; mais, faisant preuve d'une clairvoyance dont Berlioz dut s'émerveiller, elle désigna le premier : Georges Bizet, qui fut proclamé lauréat de l'année 1857, tandis qu'à Charles Colin, nommé second, échut la pension vacante...

(*) Charles Colin, à son retour de Rome, se voua à l'enseignement et fut nommé professeur de hautbois au Conservatoire. Il est mort le 27 juillet 1881.

Le troisième samedi d'octobre, suivant l'antique usage, à l'Institut, en séance solennelle de l'Académie des Beaux-Arts, en présence de MM. les Académiciens pour la circonstance enguirlandés de palmes vertes, et du public spécial, toujours le même, composé de parents et d'amis des lauréats, de journalistes, d'artistes, et de la fine fleur des ateliers de l'École des Beaux-Arts et des classes du Conservatoire, la Cantate de notre vainqueur fut exécutée à grand orchestre : Jourdan, Bonnehée et Mlle Henrion l'interprétaient.

Le succès fut grand, très grand. Le public ratifia par de longs applaudissements le verdict de l'Académie, témoignant, à plusieurs reprises, sa grande sympathie pour le talent si souple et si en dehors du jeune musicien.

ROME. — LES ENVOIS. — DON PROCOPIO.

Dans les derniers jours de cette année 1857, le jeune lauréat s'acheminait vers la Ville Éternelle.

Voir le monde des Arts s'ouvrir tout à coup devant soi par un succès, le premier de tous, mais aussi le plus grand, le plus beau, parce qu'il peut contenir en germe tous les autres, quel rêve pour une imagination de vingt ans ! Bizet subissait l'enivrante griserie du succès ; il partait pour Rome à la conquête de l'Avenir. Comme une ombre au riant tableau, il entrevoyait bien les difficultés à vaincre, les luttes à soutenir ; mais il sentait en lui la force pour surmonter tous les obstacles (*), et, plein d'espérance, il quittait Paris. Il emportait une lettre de Carafa, une lettre de recommandation pour Mercadante.

(*) Il écrivait plus tard de Rome, à la date du 11 janvier 1859 : « Je ne e vous cache pas que je m'attends à beaucoup d'ennuis à mon retour à Paris. Les prix de Rome ne sont pas gâtés, mais j'ai une petite volonté qui surmontera bien des obstacles, et c'est sur elle que je compte. »

Quoiqu'il ne fût pas son maître, l'auteur de Masaniello avait été séduit par la nature généreuse et expansive, par la franche et loyale figure de Bizet. « Vous irez sans doute à Naples, jeune homme ; allez voir mon vieil ami Mercadante et présentez-lui ceci. C'est le Sésame qui vous ouvrira toutes les portes. » Et Bizet avait pris la lettre du vieux Napolitain...

La Villa Médicis est située sur la partie du Monte-Pincio qui domine la ville. Bâtie en 1540 par Annibal Lippi pour le cardinal Ricci, elle devint la propriété du cardinal Alexandre de Médicis, plus tard Léon XI, qui la fit reconstruire et y ajouta une admirable façade sur les dessins de Michel-Ange (*). D'un côté la Villa fait face à la Ville, à la promenade du Pincio, à la place Trinita del Monte ; de l'autre, elle est entourée de magnifiques jardins qui s'étendent jusqu'aux remparts de Rome. Le panorama qui se déroule est unique au monde : Rome, la Ville Éternelle ; au loin, les montagnes de la Sabine et la triste Campagne romaine.

(*) Ce n'est qu'en 1803 que le palais Médicis fut acquis par la France pour y installer l'Académie trop à l'étroit dans le palais Boncompagni. Sous la Villa, à travers le Monte-Pincio, passe un ancien aqueduc romain qui amène l'acqua Virgine à la fontaine della Barcaccia du Bernini, place d'Espagne.

C'est dans ce merveilleux palais, où la poésie du souvenir vient mêler son parfum subtil à la réalité des choses, dans cette ville qui fut la Ville, la tête et le cœur d'un monde écroulé, puis la mère généreuse et féconde d'un monde nouveau, Rome des Empereurs, Rome des Papes, déchue, bien déchue, à cette époque surtout, de sa splendeur passée, dans cette patrie des Arts, sous ce beau ciel, « ce ciel inspirateur », comme on disait, jadis, en style académique, que les jeunes lauréats de notre Institut vont faire leur stage officiel. Comme on le voit, le gouvernement français fait bien les choses ; et cependant beaucoup de lauréats musiciens se montrent réfractaires. Berlioz, l'imagination la plus ardente, le cœur le plus épris de rêve et de poésie, fit l'impossible pour être dispensé de ce voyage d'Italie qu'il considérait comme inutile, funeste même, puisqu'il le forçait à l'inaction et le détournait, pour un temps beaucoup trop long, de l'idéal poursuivi avec tant de fougue et de passion. Ses démarches, ses sollicitations furent vaines. Point de séjour à Rome, point de pension ! Telle est la terrible menace qui fait hâter le pas aux récalcitrants (*). L'Institut s'est toujours montré intraitable sur la question du séjour en Italie ; pour le voyage en Allemagne, qui à cette époque était encore de règle, il était beaucoup plus coulant. Il semblerait, au premier aspect, qu'il eût dû en être autrement. L'Allemagne, la terre nourricière des Grands Maîtres, devait, à cette époque surtout où les concerts symphoniques étaient peu répandus en France (**), offrir un vaste champ d'études à nos jeunes lauréats.

(*) A cette époque, les peintres sculpteurs et graveurs devaient rester cinq ans à Rome ; les architectes trois ans à Rome, deux ans à Athènes ; les musiciens deux ans à Rome, un an en Allemagne et les deux dernières années à Paris.

(**) Habeneck avait fondé la Société des Concerts du Conservatoire en 1828 ; Pasdeloup, la Société des jeunes artistes en 1851 ; mais ce ne fut guère qu'en 1861, lors de la fondation des Concerts populaires de musique classique au Cirque d'hiver, que la musique instrumentale des grands symphonistes allemands commença à s'acclimater en France.

Il n'était guère possible alors de connaître les grands Allemands sans aller chez eux surprendre l'étincelle de leur génie, et voilà pourquoi on envoyait nos musiciens sur la terre classique de l'harmonie, au milieu de cette atmosphère vraiment musicale, s'imprégner des effluves qui flottaient dans l'air.

Quant au séjour de deux ans à Rome, tout le monde, dès cette époque même, était convaincu de sa parfaite inutilité.

A l'origine, lors de sa fondation (*), l'institution du prix de Rome pour les musiciens était justifiée par le but à atteindre ; nous ne possédions pas, alors, d'école véritablement musicale en France ; l'art des Maîtres allemands, confiné au delà du Rhin, nous était inconnu ; restait l'Italie, nous y envoyâmes nos musiciens en même temps que nos peintres et nos sculpteurs. On croyait, à cette époque, à l'influence du milieu, à l'action du climat et du « ciel inspirateur ». Aujourd'hui que ces préjugés ont fait leur temps, que la grande Ecole symphonique allemande nous a pénétrés, infusant à notre jeune musique française, nourrie longtemps aux sources italiennes, un sang généreux, aujourd'hui que notre art musical français grand et fort n'a plus besoin de lisières, je me demande ce que l'on envoie faire à nos jeunes musiciens dans l'une des villes les moins musicales de l'Univers ?...

(*) Le prix de Rome pour les musiciens fut créé en 1805.

« Ne serait-il pas préférable pour la France et pour vous, — disait le maréchal Vaillant, ministre de la Maison de l'Empereur, aux prix de Rome de l'année 1863 qu'il recevait en audience de congé, — de remettre à chacun de vous les 15.000 francs qu'il a si bien gagnés, sans lui imposer l'obligation de séjourner là plutôt qu'ailleurs ? Libre à vous de faire ce que bon vous semblerait. Plusieurs, peut-être, dépenseraient maladroitement cet argent. Qu'importe ? s'il en est un, un seul, auquel cela permettra de rester lui-même et de devenir un homme de génie. — Du talent ? Depuis trente ans, tout le monde en a en France ; on n'a qu'à étendre la main, on en prendra par poignée. Chaque génération en sème pour la suivante. Lorsque la graine a germé, on la met en pot, dans la serre la plus convenable, puis vienne une fleur, comptant sur ce premier succès, on se hasarde à la transplanter ; la fleur meurt, mais, après tant de soins et de sacrifices, on se croit dans l'obligation de l'arroser toute sa vie.

« Défiez-vous, Messieurs, des fétiches et des admirations convenues. L'artiste n'est grand que quand il est original. »

Qu'ajouter à ces paroles si sages et qu'on s'est bien gardé de mettre en pratique ? Le voyage en Allemagne a été supprimé comme inutile, désormais. Quant au séjour en Italie, consacré par la tradition, il est indéracinable. On s'est contenté d'en diminuer la durée. On a enfin compris qu'il était injuste d'arracher les jeunes musiciens, pour un temps aussi long, au courant artistique où seul leur activité peut se manifester et qu'il était ridicule de les exiler sur une terre qui n'avait plus rien à leur apprendre. Aujourd'hui le séjour à Rome ne peut guère être considéré que comme un temps de repos, de recueillement après les durs travaux de l'École. A côté des peintres, des sculpteurs, des architectes et des graveurs qui trouvent en Italie d'admirables sujets d'étude, le complément nécessaire de leur éducation artistique, le musicien ne voit autour de lui rien qui lui parle de son art ; c'est un véritable exil qu'il subit.

Bizet n'envisageait pas les choses d'une aussi sombre façon. Ce voyage en Italie, au contraire, le séduisait beaucoup (*). Ce pays de la lumière, où tout rayonne, où la vie débordant dans la rue et sur la place publique semble si facile, ce peuple exubérant, plein de grâce et de souplesse, plaisaient à sa nature expansive. Il avait à peine vingt ans, la vie s'ouvrait devant lui souriante, l'avenir semblait lui réserver une longue et glorieuse carrière ; il n'avait donc pas hâte d'escompter ses succès et voulait jouir à loisir de l'heure présente.

(*) Avant même d'entrer en Italie, à Toulon, où il arrive le 29 décembre 1857, il écrit à sa mère pour lui faire part de sa joie, de son voyage délicieux, du temps « merveilleux », de la mer qu'il voit pour la première fois : « Je ne me doutais nullement de l'effet grandiose et original de la mer », et il termine par ce cri d'allégresse : « Quant à moi, ne me souhaitez rien ; je suis si heureux que je crains toujours de voir finir ma chance et je n'ose rien demander. » Plus tard, il revient plusieurs fois sur ce sujet et se déclare toujours très satisfait : « La vie ici est très heureuse, la nourriture excellente. Un jardin splendide... Enfin on ne peut avoir plus de bien-être que nous n'en avons. » (Lettres de Georges Bizet, Calmann-Lévy, édit.)

Il quitta Paris le 21 décembre avec ses camarades lauréats de l'Institut. Trois jours après, il écrivait à sa mère : « Nous avons déjà visité depuis lundi soir Lyon, Vienne, Valence, Orange et nous sommes actuellement à Avignon. Nous avons fait des promenades splendides. Montagnes, fleuves, rien ne nous arrête... Nous sommes en plein printemps ; nous avons du soleil et du ciel bleu comme à Paris en juillet !... C'est un beau voyage... (*) » La petite caravane visite encore Nîmes, Arles, Marseille, Toulon, découvre la mer qui l'émerveille, et pénètre enfin en Italie le 4 janvier 1858 (**). Quelle désillusion ! « J'ai été bien désabusé, en entrant en Italie, d'y trouver une architecture horrible, des églises peintes comme des monuments de carton. Heim (***) et nous tous sommes épatés. Il est vrai qu'en Toscane et à Rome nous serons bien dédommagés. » Nos jeunes artistes voyagent dès lors à petites journées, visitent les villes et les villages piémontais, puis s'embarquent à Gênes pour Livourne. Huit heures de traversée ; le temps est splendide ; personne n'a le mal de mer. Mais « quels voleurs que ces Toscans ! Tout leur est bon pour voler : impôts sur les passeports, sur les malles, c'est une forêt de Bondy ». Heureusement qu'ils sont cinq gaillards, le verbe haut, les poings solides !... De Livourne ils vont à Pise, à Pistoia et arrivent enfin à Florence. Alors, c'est l'admiration complète, absolue. « C'est superbe, écrit-il (****). La cathédrale de Florence, les musées, qui renferment des centaines de chefs-d'œuvre, les palais, les jardins, c'est féerique. » Malheureusement pour lui, il va au théâtre entendre I Lombardi et son enthousiasme tombe. Disposé à tout trouver beau dans cette ville « splendide » où il a admiré avec ferveur Raphaël, André del Sarto, Léonard de Vinci, Titien, il ne peut que s'écrier : « C'est très mauvais ! » et quelques jours après, il écrit : « Nous sommes retournés au théâtre ; c'est infect ! on jouerait mieux à « Lazari !... » Et on l'envoyait en Italie pour entendre de la musique et se perfectionner dans son art !...

(*) Lettres de Georges Bizet (24 décembre 1857).

(**) « Nous sommes maintenant en Italie. Nous avons quitté Nice avant-hier, en voiturin, et nous ferons demain notre entrée à Gênes. » (Lettres de Georges Bizet, 13 janvier 1858.)

(***) Heim (Eugène), Architecte prix de Rome de l'année 1857.

(****) Lettres de Georges Bizet (14 janvier 1858).

Mais il faut se hâter pour être à la villa Médicis avant la fin du mois de janvier (*). Nos jeunes gens prennent le voiturin qui les conduit à Rome en six jours et ils arrivent, enfin, le 27 janvier. Ils sont reçus à bras ouverts par le directeur, le bon Schnetz (**) et par les pensionnaires qui n'oublient pas les « charges charmantes, les lits en portefeuille », les tintamarres et autres amabilités traditionnelles.

(*) Les pensionnaires doivent être rendus à Rome le 30 janvier au plus tard, sous peine de perdre le montant de leur premier mois de pension.

(**) Schnetz fut directeur de l'Académie de France à Rome, d'abord de 1840 à 1847. Il fut nommé une seconde fois ace poste important en 1852 et il l'occupait depuis cette époque, sans interruption, pendant le séjour de Bizet à la villa Médicis. Il était membre de l'Institut depuis l'année 1837 (il avait été nommé en remplacement de Gérard), et officier de la Légion d'honneur.

Quelques jours après Bizet écrivait à son maître Marmontel : « Je savoure à longs traits les délices de Rome qui valent mieux maintenant que celles de Capoue. Quelle vie ! Et penser que dans deux ans ce sera fini ! cela me désole ; mais je reviendrai, je le jure ; nous y reviendrons, peut-être ensemble. (*) » Comme on le voit, Bizet était loin de partager les idées de son aîné Berlioz sur ce séjour en Italie imposé au musicien. Il est vrai qu'il était gâté, adulé, choyé : « M. Schnetz m'a pris en affection, — écrit-il à sa mère, et il date sa lettre : lunedi 8 febbrario 1858, — j'ai joué chez lui, j'ai eu un grand succès. C'est la première fois, depuis que M. Schnetz est directeur, qu'on écoute et applaudit un musicien à l'Académie. » Il joue merveilleusement du piano et on se le dispute dans la société Romaine, on se l'arrache : « J'ai des invitations par-dessus la tête, mais j'en accepte peu, car je ne suis pas ici pour m'amuser... (**) » Et en effet, il songeait tout de suite à ses travaux.

(*) Marmontel : Symphonistes et Virtuoses.

(**) Plus tard, cependant, il écrira : « Tu as raison de me recommander de n'être pas paresseux, mais je vais presque tous les soirs dans le monde. » Lettres de Georges Bizet.

Il s'occupe d'abord du Concours Rodrigues, un prix ide quinze cents francs décerné par l'Institut, sur lequel il a peu de renseignements, puisqu'il essaye d'en obtenir d'Halévy, d'abord, de Pingard, ensuite. Il veut décrocher ce prix, pour arrondir sa bourse et aller voir Naples et la Sicile. Il compose un Te Deum, l'orchestre, et ne sait trop qu'en penser : « Tantôt je le trouve bon, tantôt je le trouve détestable ; ce qu'il y a de certain, c'est que je ne suis pas taillé pour faire de la musique religieuse. (*) »

(*) Dans quelques années, il dira à Saint-Saëns : « Tu peux faire autre chose que du théâtre, moi, je ne le puis pas. » (C. Saint-Saëns : Écho de Paris, 19 février 1911.)

Mais quels seront les concurrents ? Il se préoccupe de le savoir. Il n'y avait, alors, comme aujourd'hui, que cinq pensionnaires musiciens (*). L'un d'eux, Galibert, venait de mourir ; Colin, à Rome en même temps que Bizet, ne concourait pas ; Comte, qui venait de quitter la Villa Médicis, n'était pas en règle, ayant pas fait son envoi, et était, par conséquent, exclu. Restait Barthe ; Barthe sur lequel notre jeune Bizet n'avait pas de renseignements ; Barthe qui l'inquiétait : « Il aurait des chances, écrivait-il à sa mère, il a du talent et il est à la fin de sa pension. J'espère en sa paresse. Dans ce cas, je serai le seul concurrent. (**) » Mais, quelques jours plus tard, il est fixé : « A propos, Barthe concourt. C'est dangereux. Enfin, au petit bonheur ! » En effet, Barthe concourt... et Barthe a le prix !... Adieu les quinze cents francs ! adieu le voyage à Naples, la Sicile ! « Voilà qui me dérange fort !!! Enfin, je n'en mourrai pas ! »... Et, bravement, sans y plus songer, il se met tout de suite à ses Envois.

(*) Les pensionnaires musiciens pouvaient, seuls, concourir pour le prix Rodrigues.

(**) Lettres de Georges Bizet (1° Settembre 1858 Roma).

Il avait d'abord choisi pour le premier, dès son arrivée à Rome, le livret de Parisina, « opéra oublié de Donizetti » mais il s'aperçoit bientôt que ce sujet ne lui convient pas, il l'abandonne et se met en quête d'un nouveau. Ce n'est pas chose facile à Rome ; il cherche chez les libraires, chez les bouquinistes, enfin, après maints tâtonnements, il fixe son choix sur une farce italienne « dans le genre de Don Pasquale ».

« Je travaille beaucoup, écrit-il le 11 janvier 1859, je termine un opéra-bouffe italien ; je ne suis pas trop mécontent et j'espère que l'Académie trouvera beaucoup de progrès dans mon style. Sur des paroles italiennes, il faut faire italien ; je n'ai pas cherché à me dérober à cette influence. J'ai fait tous mes efforts pour être compris et distingué, espérons que j'aurai réussi. J'enverrai pour la 2e année : la Esmeralda de Victor Hugo, et pour la 3e une Symphonie. Je n'élude point les difficultés, je veux mesurer mes forces pendant que le public n'a rien à y voir. (*) »

(*) Marmontel : Symphonistes et Virtuoses.

Cet opéra-bouffe italien qui fut, en effet, envoyé comme premier envoi avait nom Don Procopio, opéra-bouffe en deux actes. Bizet en avait acheté le livret à l'étalage d'un bouquiniste. Voici comment le jugeait le rapporteur des travaux envoyés de Rome, dans le compte rendu de la séance publique de l'Académie des Beaux-Arts de l'année 1859 « Cet ouvrage se distingue par une touche aisée et brillante, un style jeune et hardi, qualités précieuses pour le genre comique, vers lequel l'auteur nous montre une propension marquée. (*) »

(*) Mais il y a le revers de la médaille ! Indépendamment du rapport officiel, imprimé, l'Académie fait un rapport écrit adressé à chaque pensionnaire. Voici celui de Bizet : « Nous devons blâmer M. Bizet, écrit le rapporteur, d'avoir fait un opéra quand le règlement demandait une messe. Nous lui rappelons que les natures les plus enjouées trouvent, dans la méditation et l'interprétation des choses sublimes, un style indispensable même dans les productions légères et sans lequel une œuvre ne saurait être durable. » Auteur du rapport : Ambroise Thomas.

Qu'est devenue cette œuvre que le rapporteur, le sévère Ambroise Thomas, jugeait d'une façon si favorable ? A cette époque, les Envois de Rome n'étaient pas, comme aujourd'hui, conservés à la bibliothèque du Conservatoire ; le rapport terminé, on les reléguait dans les combles du palais de l'Institut, où ils s'accumulaient depuis de longues années. Ce dépôt, dans la poussière, ne s'effectuait même pas régulièrement, sans doute, car un envoi de Gounod, recherché dans cet amas, était resté introuvable ; il en avait été de même du Don Procopio de Bizet.

On le croyait donc perdu. Il n'en était rien, heureusement ! Dans le Figaro du 17 février 1895, M. Charles Malherbe, l'érudit bibliothécaire de l'Opéra, nous apprit que cette première œuvre de Bizet, enfouie dans les papiers qu'avait laissés Auber et que gardait sa famille, venait d'être retrouvée ; que l'Etat, représenté par Weckerlin, bibliothécaire du Conservatoire, l'avait réclamée et que les héritiers de l'ancien directeur s'étaient empressés de la rendre (*). L'enfouissement avait duré trente-cinq ans !...

(*) La Partition autographe forme un volume de 235 pages d'orchestre, grand format in-4° oblong, papier fort, rayé à 24 portées. Sur la première page on lit : Don Procopio opera buffa in due atti, et sur la seconde est donnée la liste des personnages : Don Andronico : secondo basso — Donna Eufemia sua moglie : seconda Donna — Donna Bettina una nepote : Prima donna — Don Ernesto fratello di donna Bettina : Baritono — Odoardo colonello, amante di Bettina : Tenore — Don Procopio vecchio avaro : Primo basso — Pasquino servo di Andronico : Terzo basso — Vient ensuite l'Index des douze numéros qui composent la partition.

Don Procopio, sorti des limbes où l'avait plongé la négligence de l'auteur de la Muette, attendit onze ans encore sa résurrection triomphale, c'est-à-dire la vie de la scène qui, seule, permettait de le juger. La famille de Bizet hésitait à donner l'autorisation nécessaire, craignant que l'épreuve, si elle était défavorable, fît tort à sa mémoire. Mais, sur le territoire neutre de Monaco, nul danger n'était à craindre ; le succès est toujours garanti, et, cette fois, hâtons-nous de le dire, il fut grandement mérité.

« Sur des paroles italiennes, il faut faire italien », avait écrit Bizet ; conformément à ce programme, le chant proprement dit garde dans Don Procopio une place prépondérante ; les traits en fioriture abondent, même dans les rôles d'hommes ; l'action musicale est menée avec une grande verve ; des ensembles, à sept et huit parties réelles, aboutissent parfois à une véritable polyphonie vocale combinée avec science et toujours réalisée avec esprit. Quant au livret, — qui n'est que la mise en œuvre d'une vieille histoire ayant déjà servi à maint librettiste, — écrit par Cambiaggio vers 1842, il avait été, avant Bizet, mis en musique par Vincenzo Fioravanti : Un vieil avare désire épouser une jeune fille qui aime un brillant officier. Pour le faire renoncer à son projet un complot s'organise ; la jeune fille feint de consentir au mariage avec le vieillard et lui dépeint la joie qu'elle éprouve, d'avance, à la pensée de pouvoir semer l'or, autour d'elle, sans prudence ni mesure. Pris de peur, l'avare renonce à son projet, et tout se termine au gré des amoureux.

Pour mettre à la scène française une pareille farce, il fallait en régler la gaîté un peu grosse ; de plus, Bizet n'ayant mis en musique que quelques épisodes, il convenait de les relier entre eux. MM. Paul Bérel et Paul Collin se chargèrent de la première partie de cette tâche et rédigèrent une traduction aussi fidèle qu'élégante et M. Charles Malherbe écrivit, avec un réel talent, les paroles et la musique des récitatifs. Ainsi mis au point, Don Procopio fut représenté, sur la scène du théâtre de Monte-Carlo, le 6 mars 1906, avec la distribution suivante : Jean Périer (Don Procopio), Rousselière (Odoardo), Bouvet (Ernesto), Chalmin (Andronico), Ananian (Pasquino) ; Mlle Angèle Pornot (Bettina), Jeanne Morlet (Eufemia). Léon Jehin dirigeait l'orchestre, et le succès fut complet. La Sérénade (n° 8) replacée, plus tard, par Bizet, dans la Jolie fille de Perth, produisit, en sa version première, avec accompagnement de mandolines, le plus charmant effet, et le trio du premier acte (n° 4) fut bissé par une salle enthousiaste. Pourquoi cette épreuve ne se renouvellerait-elle pas à Paris ? A condition d'avoir des chanteurs qui sachent vocaliser, elle montrerait ce que peut la muse italienne traitée avec le goût et la science du génie français...

A peine Don Procopio était-il envoyé à l'Institut que notre jeune artiste se préoccupait de son second envoi. Samuel David venait d'avoir le prix de Rome et se disposait à quitter Paris. « Je viens d'écrire à David, disait Bizet à sa mère dans sa lettre du 3 octobre 1858, pour lui donner une foule de renseignements sur son voyage. Je lui ai donné une commission, celle de m'apporter la Esmeralda, opéra en quatre actes de Victor Hugo, duquel je ferai certainement mon second envoi. » Puis, dans sa lettre suivante (*), ses projets se sont modifiés. Parlant encore de Don Procopio, il écrit : « Mon envoi va bien. Il est furieusement long. Deux actes énormes — que sera-ce donc l'année prochaine ? Je veux en faire trois ! » Pas plus que la Esmeralda il ne devait écrire cette œuvre en trois actes annoncée...

(*) Lettres de Georges Bizet, 13 novembre 1858.

Cependant, le travail n'absorbait pas notre jeune homme au point de le rendre insensible aux merveilles qui l'entouraient. Les longues heures oisives que lui laissait l'élaboration de ses envois, il les passait en causeries amicales, ou en promenades, visitant Rome et ses églises incomparables et ses musées, enfin cette triste campagne Romaine si pleine de souvenirs. Depuis longtemps il avait des projets de grand voyage, il voulait voir Naples, la Sicile, mais les quinze cents francs envolés du prix Rodrigues l'avaient retenu à la Villa. Il avait passé l'été de 1858 à Rome. Au cours de l'année 1859 sa bourse s'arrondit ; il s'entraîne ; enfin, il part.

« J'ai été en voyage et j'ai fait un magnifique tour de montagnes, écrit-il à Marmontel (*). Quel pays, cher Maître, et quels compagnons de route. A Astura, Cicéron ; au Cap Circé, Homère et son Ulysse ; à Terracine, Fra Diavolo. Ceci est du Scribe tout pur et quand je pense que d'Homère à M. Scribe il n'y a que trois lieues, cela m'amuse. Je pars demain pour Naples et j'irai passer quelques heures avec Tibère et Néron. Cela tourne mal comme vous voyez, mais Virgile et Horace me consoleront des tyrans ! » C'était le voyage à Naples, si ardemment désiré, le voyage à Naples qu'avait prévu Carafa.

(*) Marmontel : Symphonistes et Virtuoses. Lettre du 3 août 1859.

A cette époque, Rome était sous la domination pontificale ; avec la permission du directeur de l'Académie les pensionnaires étaient libres d'entreprendre de voyages, à la condition, toutefois, de ne pas sortir de États Romains ; ce n'était qu'à une époque déterminé par le règlement qu'ils pouvaient être autorisés à visiter les autres parties de l'Italie. Ils s'envolaient alors par groupes joyeux ; les uns allaient à Venise, d'autres à Florence, à Palerme, etc. Bizet se hâta de profiter de la liberté que lui octroyaient le règlement et la bienveillante autorisation de M. Schnetz, directeur de l'Académie. Il quitta Rome le 4 août 1859, sans oublier la fameuse lettre de Carafa, cette lettre qui doit ouvrir toutes les portes !

Cependant, en route, il a de la méfiance ; il décachète adroitement et lit. Ah ! quelle stupeur, mais bientôt quel long et joyeux éclat de rire ! La lettre circule ; ses compagnons de voyage partagent son hilarité. Voici ce qu'il vient de lire : « Le jeune homme qui te remettra cette lettre a fait d'excellentes études. Il a eu les premières récompenses de notre Conservatoire. Mais, à mon humble avis, il ne sera jamais un compositeur dramatique parce qu'il n'a pas d'enthousiasme pour... » (ici un mot trivial intraduisible en français)... mettons... « pour un sou », si vous voulez ! (*)

(*) « Il giovanne che ti rimetterà questa lettera ha fatto ottimi studii. Ha avuto le prime ricompense al nostro Conservatorio. Ma, secondo la mia debole opinione, non sarà mai un compositore teatrale, perche non ha estro per un ... » « Vieux crétin, va ! Je te promets, ô père Carafa, d'écrire un jour ta biographie et de donner cette lettre, à la fin du volume, en guise d'autographe ! Ce sera édifiant ! » (Lettre du 19 janvier 1860.)

Ah ! comme il se félicitait de son indiscrétion ! « J'ai pris le parti, écrira-t-il plus tard, de ne jamais remettre de lettre de recommandation cachetée. Celle que le père Carafa m'avait donnée me sert de leçon. J'ai eu assez bon nez en la décachetant sans la porter. » Car, enfin, on a beau tenir peu à l'estime artistique de deux mauvais musiciens italiens, il n'en est pas moins désagréable d'être si chaudement recommandé. Et, songeur, il se demandait ce que « le père Carafa » entendait par enthousiasme dramatique. Etait-ce sa pauvre petite manière ? sa banale fécondité ?...

Certains artistes, encore vivants, se rappellent avoir vu Carafa, au Conservatoire, où il professait la composition... dans le désert. Ancien écuyer de Murat, roi de Naples (*), noble Napolitain, dilettante distingué (amateur, dirions-nous aujourd'hui), les révolutions lui avaient pris sa fortune et l'avaient chassé. Il fit alors de la musique par nécessité comme jadis par goût et par passe-temps. C'était la belle époque des œuvres faciles en Italie ; chaque capitale voyait éclore par douzaines les partitions des pâles imitateurs de Rossini. Carafa fit comme les autres ; il parcourut la péninsule, produisant à la hâte des œuvres aussi pauvres de forme que d'idées. Enfin, il vint en France, à Paris, où l'amitié et la puissante protection de Rossini lui ouvrirent l'Opéra-Comique. Il donna alors, presque coup sur coup, un assez grand nombre d'ouvrages aussi ternes que leurs aînés : la Violette, Masaniello, Jenny, l'Auberge d'Auray (**) en société avec Herold, puis la Prison d'Edimbourg, etc. (***) La grande influence de son protecteur aidant, il fut nommé professeur au Conservatoire, à la mort de Lesueur qu'il remplaça.

(*) Michel-Henri-François-Vincent-Paul Carafa de Colobrano, de famille princière. Il était né à Naples en 1785. Il n'était pas encore majeur quand il s'engagea dans l'armée Napolitaine ; il fut fait prisonnier par les Français au combat de Campo-Tenese. Ayant plu à Murat, il devint son écuyer et fit, comme lieutenant de hussards de son nouveau roi, l'expédition de Sicile où il passa capitaine. Il le suivit en 1812 comme officier d'ordonnance dans la campagne de Russie et gagna, là-bas, les galons de chef d'escadrons avec la croix. Les événements de 1814 le rendirent à la vie civile.

(**) L'Auberge d'Auray, de d'Epagny et Moreau, opéra-comique en un acte représenté en avril 1830 à l'Opéra-Comique, salle Ventadour, pour les représentations de la célèbre tragédienne anglaise miss Smithson. Miss Henriette, incapable de prononcer un mot de français, mima le rôle muet de Cecilia spécialement composé pour elle. La partie musicale était confiée à Mlle Jenny Colon et à Ferréol. L'introduction, un air chanté par Mlle Colon, des couplets dits par Ferréol, furent très applaudis ; c'était la part d'Herold dans la collaboration. Le reste était de Carafa.

(***) Il collabora aussi à la Marquise de Brinvilliers de Scribe et Castil-Blaze, avec Boieldieu, Berton, Batton, Auber, Herold, Blangini, Paer et Cherubini. La partition contenait dix morceaux, chacun en fit un ; Blangini seul en eut deux en partage, et Carafa, en sus de son finale du deuxième acte, écrivit l'ouverture. — Les partitions tant italiennes que françaises de Carafa sont innombrables ; pas une n'a survécu.

Un mot de Rossini indique bien le rôle familier et modeste que ce bon Carafa remplissait auprès de lui. Comme il s'agissait de l'importante reprise d'une de ses œuvres à l'Opéra, on priait l'illustre maître d'ajouter un Air à sa partition, pour lui donner un nouvel attrait, l'attrait de l'inédit si puissant sur le public parisien : « Oui, oui, répondit-il en clignant de l'œil avec malice, nous ajouterons un air, nous le ferons composer par Carafa... »

Au Conservatoire, où il se rendait régulièrement pour faire son cours, il s'asseyait imperturbablement à son piano au milieu de la salle vide, et il se mettait à jouer des airs de Masaniello, s'absorbant dans la contemplation de son œuvre, laissant la porte ouverte pour inviter à entrer, attendant, avec une calme indifférence, l'élève qui ne venait pas. Dans le couloir passaient et repassaient les jeunes gens qui se rendaient à la classe d'Halévy.

Parfois un égaré franchissait le seuil ; Carafa, interrompant le petit concert qu'il se donnait à lui-même, faisait alors son cours avec une grâce parfaite et une bonhomie charmante. Et c'est ce musicien inoffensif qui jugeait si légèrement ce jeune homme ; le passé mort condamnant l'avenir plein de sève et de jeunesse ! Et Bizet, qui venait d'évoquer, en un instant, l'étrange carrière artistique de l'ex-écuyer napolitain, riait de bon cœur, relisant la fameuse lettre, n'en voulant nullement « au père Carafa », se promettant, toutefois, de faire mentir son décourageant pronostic, décourageant pour tout autre, peut-être, stimulant pour cette nature pleine de verdeur et d'exubérance...

Il arrive à Naples avec Didier, graveur, Maniglier, statuaire, de Conninck, peintre, et Paul Dubois, « un jeune sculpteur qui n'est pas de l'Académie ». Mais Naples est loin de le séduire : « Quand on a vu Rome, écrit-il, on devient difficile ! Le golfe de Naples est une chose merveilleuse, mais la ville est affreuse. Aussi la quitterai-je demain pour aller passer un mois à Ischia, Procida, Capri, Pœstum, Pompéi, Sorrente et tous les environs. (*) » Pompéi surtout le séduit, et la mer, la douce Méditerranée (*). « Aussi avons-nous loué un bateau et allons-nous nous baigner et faire pleine eau deux fois par jour. »

(*) Lettre du 17 août 1859.

Et cela dure du 4 août au 24 octobre. Tout à coup, au moment de regagner la Villa, le mal dont il s'est déjà plaint à plusieurs reprises, l'année précédente, dans ses lettres, vient de nouveau le surprendre. Déjà, le 17 août, à son arrivée à Naples, il avait écrit à sa mère : « Je ne t'ai pas parlé de ma maladie du mois de mai, mais j'ai eu à la gorge une ulcération très douloureuse quoique sans gravité. J'ai été malade huit jours. Au mois de mai prochain j'aurai peut-être encore quelque gonflement d'amygdales et ce sera tout, car cette maladie, chez moi, tient à la croissance. » Le 24 octobre, il est de nouveau frappé : « Donc, au moment où je comptais quitter Naples, j'ai été collé au lit par un magnifique rhume accompagné de grippe, mal de gorge, douleurs, etc., etc., le diable, quoi !!... » C'est ce mal, dont il souffrait périodiquement depuis son enfance, qui devait le terrasser quinze ans plus tard, à Bougival, quelques jours après la première représentation de Carmen...

Douze jours de lit et de diète le remettent sur pied. Il quitte Naples « un peu maigri » mais ayant recouvré sa gaîté avec la santé et l'appétit. « Je fais une guerre mortelle aux côtelettes du pays. Il faut bien se remettre un peu !... »

De retour à l'Académie, il songea à prolonger son séjour en Italie et à éviter le voyage en Allemagne (*). Ernest Guiraud, son camarade de la classe de Marmontel, son ami, son frère d'armes de la classe de composition d'Halévy, venait de remporter, à son tour, le grand prix de l'Institut ; il allait venir à Rome, au moment où il devrait, lui-même, quitter la Villa. Il entama donc, pour obtenir la faveur qu'il sollicitait, des démarches qui devaient être couronnées de succès. A quoi bon ce voyage en Allemagne ? se disait-il pour se confirmer dans son dessein. Trouverait-il, là-bas, au milieu des hasards d'une existence nécessairement errante et « pénible », la vie calme et heureuse de la Villa, qu'il aimait tant ? Ces grands maîtres qu'il devait aller étudier chez eux, n'avait-il pas pénétré leur génie depuis qu'il vivait dans l'admiration de leurs chefs-d'œuvre ? Bach, Beethoven n'étaient-ils pas les dieux qu'il avait toujours adorés ? Et puis, depuis deux ans qu'il était privé des longues causeries sur son art, ces bonnes causeries qu'il aimait tant, il voyait arriver avec joie le moment où il pourrait enfin être compris par un véritable artiste. « Je suis enchanté du prix de Guiraud, écrivait-il à Marmontel, dès le 3 août, c'est un véritable musicien » ; et, plus tard, quand il eut obtenu de passer à Rome la troisième année de sa pension : « J'attends Guiraud de jour en jour ; j'aurai d'autant plus de plaisir à le voir qu'il y a deux ans que je n'ai causé avec un musicien intelligent. Mon collègue Z... est ennuyeux ; il me parle Donizetti, Fesca, et je lui réponds Mozart, Mendelssohn, Gounod. (**) »

(*) Les pensionnaires musiciens devaient, à cette époque, voyager pendant trois mois, au moins, en Allemagne.

(**) Marmontel : Symphonistes et virtuoses.

Il s'était d'abord adressé au directeur de l'Académie pour obtenir la prolongation de séjour qu'il désirait. Cet excellent Schnetz, avec son bon visage bistré et ses petits yeux malicieux, homme de cœur et d'esprit, malgré ses allures hirsutes de bourru bienfaisant, n'osa prendre sur lui de donner la permission qu'il aurait bien désiré accorder, mais qui dérogeait, d'une façon trop manifeste, à tous les usages établis. Il fallut s'adresser directement au ministre. Le Ministre d'État Fould ne se fit pas prier et octroya gracieusement, à notre jeune artiste, l'autorisation qu'il sollicitait.

Voilà donc Bizet — libre de disposer à son gré de sa troisième année de pension — débouclant ses malles déjà préparées et reprenant sa vie heureuse, insouciante, ses promenades à travers cette Rome qui l'attirait, recommençant, en compagnie de son ami Guiraud, ses longues stations dans les galeries et les musées. Il comptait rester à Rome jusqu'au mois de juillet, afin de finir son second envoi et de commencer le troisième, puis aller passer trois ou quatre mois dans le nord de l'Italie, à Florence, Venise, Milan, etc., revenir passer la fin de l'année à Rome, et rentrer à Paris, sa troisième année de pension terminée, le 1er janvier 1861. Pour rester dans les termes du petit programme qu'il s'était ainsi tracé, il se mit résolument à la composition de son second envoi. Depuis longtemps, il désirait écrire une grande symphonie avec chœurs dont la Lusiade de Camões fournirait le sujet. Mais il s'agissait de trouver un poète. A Paris, c'est chose facile ; les faiseurs de cantates pullulent, mais à Rome ?... Impossible de le trouver ; aussi, désespérant de pouvoir mener son projet à bonne fin, travaillait-il, depuis « près de deux mois, sur deux symphonies », quand le hasard le met en présence d'un « poète français, homme très savant, sachant et parlant vingt-cinq langues, mais écrivant la sienne d'une façon peu intelligente ». Malgré cela, il jette vivement au feu ses ébauches de Symphonies et fait rimer, au « poète », la Lusiade, sur le scenario qu'il avait longtemps médité et préparé à l'avance et qu'il commençait à désespérer de pouvoir réaliser. « J'ai mis la main, écrivait-il à Marmontel (*), sur un certain D..., Français très savant, mais dépourvu de goût. Je suis obligé de refaire une partie de ses vers, ce qui ne m'amuse pas, d'autant plus que je m'aperçois avec terreur que ma poésie est infiniment supérieure à la sienne. » Mais, quoique les vers du collaborateur improvisé « ne soient pas remarquables », qu'ils soient même « absurdes » parfois, la beauté du sujet, la grande variété des situations, suffisent à notre jeune musicien et il travaille avec ardeur, avec enthousiasme, et Vasco de Gama, Symphonie descriptive avec chœurs, voit le jour et est envoyé à l'Institut (**).

(*) Marmontel : Symphonistes et virtuoses.

(**) Il est aussi question dans ses lettres à sa mère, d'un finale de Symphonie, d'un opéra-comique : l'Amour peintre de Molière, qu'il se rime lui-même (décidément Vasco de Gama l'a mis en goût de poésie) et du Carmen sæculare d'Horace. Ces œuvres qu'il avait sur le chantier ou qu'il préparait n'ont laissé aucune trace.

Cette Symphonie fut exécutée, quelques années plus tard, aux Concerts de la Société Nationale des Beaux-Arts. Elle a été gravée après la mort du Maître et publiée avec ses Œuvres posthumes.

Vasco de Gama terminé, il travailla à la Suite d'orchestre de son troisième envoi qui fut exécutée à l'Institut en séance solennelle de distribution des prix de l'année 1861. L'Institut n'exigeait pas, alors, comme aujourd'hui, une ouverture ; il demandait seulement une page de musique instrumentale. Bizet envoya donc sa suite d'orchestre : Scherzo et Andante Marche funèbre. Le succès qu'elle obtint lors de cette première audition académique fut considérable. On remarqua surtout le Scherzo si délicat, d'un tour si original. Ce Scherzo fut, quelque temps après, exécuté au Cercle des Mirlitons, où il reçut un accueil des plus flatteurs, enfin donné aux Concerts populaires le 11 janvier 1863. Il est devenu, plus tard, le Scherzo de la symphonie Souvenirs de Rome exécutée aux Concerts populaires pendant l'hiver de 1869 (*). Quant à la Marche funèbre, on a cru qu'elle avait été détruite par Bizet ; c'est une erreur. Le manuscrit est resté entre les mains du vieux père de l'artiste, jusqu'à sa mort. Qu'est-il devenu, depuis ?... Il porte cette mention : « Le motif principal de cette marche est reproduit dans les Pêcheurs de perles (3e acte) »...

(*) On verra plus loin, au chapitre VIII, comment le Scherzo qui devait primitivement faire partie de la Symphonie, fut supprimé, et comment il reprit ensuite sa place, après l'unique audition qui fut donnée pendant l'hiver de 1869.

Enfin sonna l'heure du voyage dans le Nord de l'Italie, ce voyage à Florence, Venise, Milan, etc., qui faisait partie du programme qu'il s'était tracé. « Aurai-je fait en ces trois années, se demandait-il, en quittant Rome, assez de progrès pour prendre dans l'art musical la place que je voudrais y tenir ?... C'est ce que je n'ose encore espérer... » Il partit le 1er août avec son ami Guiraud. Le voyage commencé gaiement ne devait pas se terminer. Arrivé à Venise, le jeune homme trouva d'inquiétantes nouvelles ; sa mère, qu'il aimait tendrement, était au plus mal. On craignait pour ses jours. Il embrassa à la hâte son compagnon de route et s'empressa de rentrer en France.

La vue du fils bien-aimé améliora sensiblement l'état de la malade ; la pauvre femme sembla vouloir se rattacher à l'existence, elle retrouva des forces. Mais l'amélioration ne fut que passagère. Le mal reprit sa marche que les baisers du fils avaient un instant enrayée ; la malade languit quelques jours, puis s'éteignit doucement, presque sans souffrances.

Après trois ans de séparation, revoir sa mère sur son lit d'agonie et la perdre à jamais ! On comprend sans peine la douleur du pauvre garçon qui, au seuil de sa carrière, alors que tout semblait lui sourire, qu'il pouvait se croire complètement heureux, avait le cœur brisé par la catastrophe la plus épouvantable et la plus imprévue. Il comprit alors que le bonheur n'est pas de ce monde, que l'homme fort doit savoir compter avec les cruelles surprises de la destinée, et, courageusement, stoïquement, il affermit son âme pour la lutte.

LE RETOUR. — LES PREMIERS TRAVAUX. — BIZET WAGNÉRIEN.

Il se mit au travail avec ardeur, d'autant plus que les préoccupations artistiques allaient bientôt faire place à des réalités d'un ordre bien moins élevé, mais pressantes et inévitables. Bizet, au début de sa carrière, se trouvait dans la situation de tous nos jeunes musiciens sans fortune, qui, en attendant une occasion de se produire, demandent au travail quotidien d'assurer leur existence (*). Leurs anciens camarades de la Villa, peintres, sculpteurs, architectes, graveurs, que les expositions, de plus en plus nombreuses, font connaître, se voient encore gratifiés de commandes de par la munificence officielle ; eux, doivent péniblement gagner leur vie en donnant des leçons de piano, d'harmonie, parfois , même de chant ou de solfège, ou en faisant des réductions de piano, en orchestrant de la musique de danse pour les éditeurs. Ils doivent attendre patiemment leur tour, qui se fait souvent longtemps attendre ; saisir l'occasion qui se présente, — quand elle se présente — par son unique cheveu, et tâcher d'en profiter, car elle n'a pas de lendemain bien souvent.

(*) Qu'on me permette à ce propos de citer la lettre suivante écrite de Rome à ses parents à l'occasion du jour de l'an : « Ma lettre va vous arriver en plein jour de l'an, mes chers parents. Je vais donc vous envoyer tous mes souhaits. Je commence par désirer pour vous deux la parfaite santé du corps sans laquelle la santé de l'esprit n'est pas possible. Ensuite je demanderai que l'argent, cet affreux métal auquel nous sommes tous soumis, ne vous fasse pas trop défaut. De ce côté-là, j'ai un petit plan : quand j'aurai cent mille francs, c'est-à-dire du pain sur la planche, papa ne donnera plus de leçons, ni moi non plus. Nous commencerons la vie de rentiers et ce ne sera pas dommage. Cent mille francs, ce n'est rien : deux succès à l'Opéra-Comique ! Enfin, je me souhaite de vous aimer toujours de toute mon âme et d'être toujours comme aujourd'hui le plus aimant des fils. »

Bizet fit des transcriptions pour piano. C'est de cette époque que datent la plupart des 150 morceaux transcrits des opéras célèbres Allemands, Français, Italiens publiés en trois séries par la maison Heugel sous le titre de Pianiste Chanteur. En même temps il préparait son début à l'Opéra-Comique, la Guzla de l'Emir, un acte de M. Michel Carré et Jules Barbier. C'était le petit acte réglementaire par lequel débutent, presque toujours, les jeunes prix de Rome, le seul souvent qu'ils parviennent à faire représenter. Fatigués, énervés par une lutte sans issue, la plupart, après cette première épreuve, abandonnent la poursuite de l'Idéal qui prend, peu à peu, à leurs yeux, des profils fantastiques de Chimères ; peu à peu ils s'abandonnent, se vouant à l'enseignement, parfois, même, courant le cachet, non plus pour avoir le loisir de parfaire et de caresser l'œuvre longtemps rêvée, mais uniquement pour vivre. Ils végètent... Plaignez les pauvres prix de Rome musiciens (*) !

(*) Ernest Legouvé, dans le livret de l'Amour Africain, mis en musique par Paladilhe et représenté à l'Opéra-Comique en mai 1875, a chanté, en une complainte fameuse, les infortunes de ces malheureux.

Oyez les tristes contre-temps

D'un mélancolique jeune homme,

D'un jeune homme de soixante ans

Que l'on appelle un prix de Rome.

Bizet eut une chance inespérée. Il ne devait point connaître les amertumes des débuts pénibles et longtemps attendus ; un hasard heureux devait lui permettre de se produire dans les conditions qu'il désirait et qu'il n'aurait certes osé rêver.

Le comte Walewski, sur le point de quitter le ministère des Beaux-Arts, venait de doter le Théâtre-Lyrique d'une subvention de cent mille francs. Ce protecteur éclairé des arts voyait avec peine l'État se désintéresser du sort des jeunes musiciens, tandis que ses faveurs s'égaraient, le plus souvent, sur des artistes déjà favorisés du public ; il s'efforçait donc, dans la mesure de ses moyens, de réparer cette injustice. Le dévouement de Carvalho à la cause des jeunes, l'avait tout naturellement désigné au choix du ministre pour l'œuvre réparatrice qu'il avait à cœur. La subvention lui fut donc accordée, à condition de produire, chaque année, un jeune prix de Rome, non plus dans le petit acte réglementaire que le cahier des charges imposait à l'Opéra-Comique, mais bien dans une œuvre importante, dans un ouvrage en trois actes.

Cent mille francs, c'était bien peu, comparés aux subventions d'aujourd'hui ; ce fut beaucoup entre les mains d'un directeur actif, intelligent et artiste.

Bizet fut le premier qui bénéficia de la générosité ministérielle.

Carvalho, à qui il avait été présenté dès son retour de Rome, avait vite été séduit, comme tous ceux qui approchaient cette nature d'élite ; mais, tandis que ses amis, ses familiers, ne voyaient dans ce brillant jeune homme qu'un prix de Rome, intéressant sans doute, mais au même titre que ces camarades et n'ayant sur eux d'autre avantage que le charme de son heureux caractère, de sa franche et loyale figure, et surtout son admirable talent de pianiste, lui, le directeur avisé, avait deviné le musicien original qui a son mot à dire, sa note lumineuse à donner ; il avait senti l'étoffe d'un maître dans cet exubérant jeune homme et il s'était promis de lui aplanir les voies. Aussi, à peine la subvention lui fut-elle accordée, qu'il s'empressa de l'en faire bénéficier. Il lui confia le poème d'un opéra en trois actes de Michel Carré et Cormon, les Pêcheurs de perles.

En ce moment la Guzla de l'Émir était en répétitions à l'Opéra-Comique ; notre jeune artiste ne fit qu'un bond du cabinet de Carvalho à la rue Favart et retira sa partition.

Que Bizet ait accueilli avec joie, avec enthousiasme, le livret que lui confiait Carvalho, sans même prendre connaissance de ce livret et juger s'il répondait à ses secrètes aspirations, on le comprend sans peine ; quel est celui de nos jeunes artistes, en quête d'une bonne occasion de frapper un coup retentissant, qui aurait agi autrement ? Mais ce que l'on conçoit malaisément, c'est ce retrait immédiat de la partition de la Guzla de l'Émir.

Il fallait, certes, que le jeune artiste éprouvât un éloignement bien profond pour le genre de l'opéra-comique qu'il croyait incompatible avec le sentiment élevé de l'art, pour consentir ainsi, à l'aurore de sa carrière, alors que l'on est d'ordinaire si pressé de prendre le public pour juge, à ajourner son premier début. La Guzla de l'Émir, représentée à l'Opéra-Comique quelques mois avant les Pêcheurs de perles au Théâtre-Lyrique, eût préparé le public au nom nouveau qui allait surgir et jeter même, dès le début, un certain éclat ; elle eût, peut-être aussi, sensiblement modifié son attitude vis-à-vis des Pêcheurs de perles, en fixant son attention sur des scènes d'une grande beauté qu'il ne prit pas la peine de remarquer dans l'œuvre de début d'un jeune artiste qui lui était inconnu.

Bizet donna en cette circonstance un bel exemple de sincérité artistique.

Il avait pu, tant qu'il désespérait de voir le Théâtre-Lyrique lui confier un grand poème, accepter de débuter à l'Opéra-Comique, selon la formule consacrée pour les prix de Rome, par le petit acte réglementaire, œuvre éphémère dont une même soirée voit souvent la naissance et la mort ; il espérait, ainsi, attirer l'attention, jeter sur son nom, nouveau venu dans la grande famille des Arts, une notoriété professionnelle qui lui permît de solliciter, avec des chances de succès, le grand poème qu'il désirait ; maintenant qu'il voyait Carvalho venir à lui et lui offrir, avant cette première épreuve, le livret des Pêcheurs de perles, la Guzla de l'Émir n'avait plus de raison d'être pour lui ; il retirait donc sa partition et se mettait résolument à la besogne.

Qu'est devenue la partition de la Guzla ?... Brûlée, sans doute, comme fut brûlé Ivan le Terrible, comme ont été brûlés, plus tard, les fragments de Calendal et, certainement aussi, la partition de Griselidis que Bizet, dans une lettre en date du 26 février 1871, déclarait « très avancée ».

Quelque temps avant sa mort, il fit un autodafé général ; il détruisit, d'une main impitoyable, tout ce qui ne lui parut pas digne d'être conservé ; nul doute qu'il se soit montré injuste et que des pages, d'un intérêt incontestable et d'une très grande saveur artistique, ne soient ainsi perdues pour ses admirateurs.

Quant au livret de la Guzla, il fut rendu à ses auteurs qui n'essayèrent pas de faire valoir les droits incontestables que leur avait acquis la collaboration de Bizet. Ils le confièrent, plus tard, à M. Théodore Dubois et, plus heureux cette fois, ils virent leur œuvre représentée à l'Athénée, le 30 avril 1873, avec la musique de leur nouveau collaborateur.

Pendant qu'il travaillait à sa partition des Pêcheurs de perles, le Scherzo de son troisième envoi de Rome fut exécuté au cirque Napoléon. C'est le dimanche 11 janvier 1863 que Bizet obtint l'honneur, très grand à cette époque, de figurer à côté des maîtres sur l'affiche des Concerts populaires de musique classique.

Beethoven, Weber, Haydn, Mozart, Mendelssohn, régnaient alors au Cirque en souverains incontestés. On n'a pour bien s'en convaincre, qu'à feuilleter la collection des programmes de cette période. Jamais ou presque jamais de noms nouveaux. Bizet fut l'un des premiers, sinon le premier, qui franchit le seuil du sanctuaire.

L'histoire est curieuse et grandement à l'honneur du vaillant Pasdeloup, ce brave artiste, cet apôtre à qui notre École Française doit tant et tant ; aussi vais-je la conter.

Le Scherzo de Bizet avait été exécuté au Cercle des Mirlitons et l'accueil qui lui avait été fait avait dépassé les prévisions les plus optimistes. Pasdeloup, qui dirigeait l'orchestre, frappé des qualités de verve et d'inspiration de cette œuvre charmante, résolut de la faire entendre à son public. Il avait longtemps lutté, d'abord à la salle Herz, puis au Cirque, pour imposer les Maîtres, pour faire connaître au public parisien, qui ne paraissait pas s'en soucier, les immortelles Symphonies de Beethoven ; aujourd'hui qu'il avait enfin vaincu l'indifférence, l'apathie, le mauvais vouloir, aujourd'hui que les Concerts populaires du Cirque, véritables vêpres laïques où se rendait en masse la population parisienne, étaient devenus à la mode, il ne considérait pas son œuvre achevée. La première partie de son programme réalisée, restait la partie la plus ardue de sa tâche, celle qu'il avait osé concevoir, dont il n'avait fait part à personne et dont nos musiciens français lui devront une éternelle reconnaissance : produire nos jeunes artistes, leur permettre de s'entendre et de se former en mettant à leur disposition son orchestre, préparer, enfin, la belle éclosion symphonique qui s'épanouit aujourd'hui.

Bizet, Guiraud, Massenet, Saint-Saëns, d'Indy et tant d'autres, ne doivent-ils pas beaucoup à ce vaillant (*) ?

(*) Bizet a dès longtemps acquitté pour eux tous la dette de reconnaissance.

C'est en effet a Jules Pasdeloup qu'est dédié le chef-d'œuvre de l'Ecole moderne

française, la belle, l'admirable partition de Carmen.

Le Scherzo de Bizet, œuvre de petites proportions et bien de nature, par sa forme et son esprit, à séduire le public un peu gourmé du Cirque, fut donc choisi tout d'abord, et exécuté au concert du dimanche 11 janvier, date importante dans la vie de notre artiste et dans les annales des Concerts populaires de musique classique (*).

(*) Voici le programme du Concert de musique classique du Cirque Napoléon du 11 janvier 1863.

1° Symphonie en mi b Mozart.

2° Adagio du quatuor n° 6, exécuté par tous les instruments à cordes Haydn.

3° Scherzo (Fragment de Symphonie) Georges Bizet.

4° Le Comte d'Egmont (tragédie de Goethe), Ouverture. Entractes, mélodrames. Beethoven.

Malheureusement le résultat espéré ne fut pas obtenu. Le Scherzo, qui avait produit un si grand effet au Cercle des Mirlitons, n'en produisit aucun au Cirque. A quoi cela tint-il ?... Sans doute à une mauvaise exécution, peut-être aussi aux dispositions hostiles de l'auditoire.

Toujours est-il que le fait est indéniable et que les meilleurs amis de Bizet, eux-mêmes, durent en convenir. Des sifflets accueillirent cette œuvre charmante et la presse se montra hostile. Mais, ce qui dépasse toute limite, qui paraît du domaine de la charge, c'est la correspondance volumineuse que cette tentative valut à Pasdeloup.

Messieurs les abonnés protestaient ! Ils s'étaient abonnés pour admirer Beethoven, Mozart, Haydn ; ils toléraient bien, aussi, Weber et Mendelssohn ; quelquefois, mais bien rarement, — le moins possible, — Schumann qui était alors presque un inconnu en France ; leurs concessions ne pouvaient aller au delà. Ils s'étaient donné beaucoup de mal pour comprendre, — peut-être ne comprenaient-ils pas du tout, — mais maintenant leur siège était fait. Ils admiraient les classiques, puisque c'était de bon ton de les admirer ; ils ne voulaient pas aller plus loin ; leurs jeunes compatriotes en quête de gloire pouvaient aller s'en pourvoir ailleurs.

Et, en masse, ils menaçaient de se désabonner, si le directeur des concerts renouvelait sa tentative (*).

(*) On a peine à comprendre aujourd'hui cette levée de boucliers ridicule et cet accueil presque tragique quand on entend ce Scherzo si simple, si clair, si limpidement et logiquement développé. Cependant les témoignages des contemporains, les confidences de Pasdeloup, les nombreux articles de critiques sont formels et unanimes. Seul le Ménestrel fait montre d'un indulgent optimisme. Voici, en effet, ce qu'il écrit sur le Scherzo dans son numéro du 18 janvier 1863 : « Dimanche dernier, nous avons eu occasion d'entendre le Scherzo d'une Symphonie de M. Georges Bizet, premier prix de Rome de 1857. C'est un morceau fort agréable, écrit avec une certaine verve, mais dont la péroraison laisse à désirer. L'auteur a néanmoins récolté des bravos de bon aloi ; ils sont d'un bon augure pour le succès qui lui sera réservé au Théâtre-Lyrique, où M. Bizet nous tient une partition en perspective. »

Pasdeloup tint tête à l'orage, il laissa crier et menacer et n'en continua pas moins sa marche en avant. Personne ne se désabonna, mais la guerre des sifflets s'organisa, âpre, ardente, infatigable.

Qu'importait au brave directeur des Concerts ? Il voulait atteindre un but, il le poursuivit sans relâche, au milieu de tous les obstacles, et, lentement, il arriva, avec une persévérance que rien ne réussit à décourager, d'abord a faire entendre complètement, les sifflets ayant fini par se lasser, puis à faire applaudir et acclamer les œuvres de nos jeunes Maîtres Français.

D'autres récoltent aujourd'hui les abondantes moissons qu'il sema, au prix de mille peines et de mille sacrifices, mais lui seul aura la gloire, — gloire bien grande,— d'avoir donné au public français l'amour des belles choses et à nos artistes le désir et les moyens d'en produire...

Le dimanche qui suivit cette malencontreuse exécution du Cirque fut, pour le Scherzo de Bizet, l'occasion d'un commencement de réhabilitation devant le public parisien. Une nouvelle audition de cette œuvre charmante fut donnée au Concert de la Société Nationale des Beaux-Arts, institution dont le but était « d'ouvrir aux jeunes compositeurs une lice fermée jusqu'ici à leurs efforts et à leurs travaux ». Le programme se composait des fragments d'une Symphonie de Saint-Saëns, d'une Marche funèbre de Debillemont, du Scherzo de Bizet, de la Grande marche triomphale composée par Meyerbeer pour l'ouverture de l'Exposition de Londres, enfin, du Désert de Félicien David. L'accueil fait au Scherzo fut tout différent de celui du Cirque, chaleureux et spontané, et la presse, presque unanime, cette fois, la déclara l'œuvre « d'un musicien consommé (*) ».

(*) Jamais la Critique ne s'était déjugée aussi rapidement et aussi complètement. Il y aurait là matière à étude curieuse et à rapprochements suggestifs.

C'est aussi à cette époque que fut exécuté, aux mêmes Concerts de la Société Nationale des Beaux-Arts, son second Envoi de Rome, la Symphonie Vasco de Gama.

La presse est assez discrète sur cette exécution qui est restée unique.

Ne serait-ce pas le moment, avant d'entreprendre l'analyse de sa première œuvre dramatique, de justifier Bizet, une fois pour toutes, d'un reproche qui lui fut particulièrement sensible, qui s'attacha à lui et le poursuivit jusqu'à sa mort ?

Dès son retour de Rome, Bizet fut accusé de Wagnérisme ; il passa pour le plus fervent adepte de ce que l'on appelait alors les idées nouvelles, comme s'il n'était pas possible de vouloir sortir des sentiers éternellement battus, de rechercher la vérité scénique, en s'attachant à approprier la musique aux situations dramatiques qu'elle doit rendre, sans pour cela être enrôlé sous la bannière du novateur génial, certes, mais dont l'esthétique s'accommode mal à la tournure de notre esprit avide de précision et de clarté.

Pour juger la fausseté de cette accusation, il suffira de jeter un coup d'œil sur l'œuvre de Bizet ; on verra que toutes ses partitions sont conçues selon le système de la mélodie absolue, comme les opéras de Mozart et de Weber, ce qui est anti-wagnérien au premier chef, c'est-à-dire contraires aux idées esthétiques du Maître de Bayreuth, celles qui ont servi de règle aux œuvres de la seconde manière, les seules vraiment conçues selon le rite wagnérien. Donc, pas d'influence esthétique, la reprise fréquente des motifs, l'absence de phrases caractéristiques, le prouvent surabondamment, mais, du moins, aurait-il subi une influence de manière, de procédés ?... Encore moins. Dans ses premières œuvres : les Pêcheurs de perles, la Jolie fille de Perth, Bizet, c'est incontestable, a subi, parfois, à son insu, l'influence d'Halévy, de Gounod, de Verdi, mais on chercherait vainement la moindre trace wagnérienne. Avec Djamileh, il s'affranchit, il devient personnel. Il ne doit plus, dès lors, rien à personne ; il puise dans son propre fonds si riche.

Non, non, Bizet ne doit rien à Wagner ; il est de la grande race des Weber et des Mendelssohn, et ses procédés, originaux, ses harmonies, pleines de charme et d'imprévu, mordantes ou délicates, toujours claires et sonores, n'ont rien à démêler avec les entassements harmoniques et les effets rythmiques du Maître de Bayreuth.