LES CHEFS-D'ŒUVRE DE LA MUSIQUE

Publiés sous la Direction de PAUL LANDORMY

CARMEN

DE BIZET

Étude historique et critique

Analyse Musicale

par

CHARLES GAUDIER

Professeur agrégé des Lettres au Lycée Janson-de-Sailly

Paris, Librairie Delaplane

Paul MELLOTTÉE, éditeur

48, rue Monsieur-le-Prince

1922

LES CHEFS-D'ŒUVRE DE LA MUSIQUE

Publiés sous la Direction de PAUL LANDORMY

EN VENTE :

Faust de GOUNOD, par Paul Landormy, ancien élève de l'École normale supérieure, professeur agrégé de l'Université. 1 vol. in-18 raisin, broché.

Samson et Dalila de SAINT-SAËNS, par Henri Collet, docteur ès lettres, compositeur de musique. 1 vol. in-18 raisin, broché.

Louise de CHARPENTIER, par André Himonet, critique musical. 1 vol. in-18 raisin, broché.

Manon de MASSENET, par Joseph Loisel, professeur agrégé au Lycée Rollin. 1 vol. in-18 raisin, broché.

Carmen de BIZET, par Charles Gaudier, professeur agrégé des Lettres au Lycée Janson-de-Sailly. 1 vol. in-18 raisin, broché.

EN PRÉPARATION :

La Tosca de PUCCINI, par Jean Belime, ancien élève de l'École normale supérieure, professeur agrégé de l'Université. 1 vol. in-18 raisin, broché.

La Damnation de Faust de BERLIOZ.

La Walkyrie de RICHARD WAGNER.

Lohengrin de RICHARD WAGNER.

Pelléas et Mélisande de CLAUDE DEBUSSY.

Les Symphonies de BEETHOVEN.

AVANT-PROPOS

Dans l'enseignement de la littérature l'explication des auteurs tient une place considérable. Pourquoi un texte musical ne serait-il pas « expliqué » à la façon d'un texte de prose ou de poésie ? Pourquoi Faust ou la Walkyrie ne donneraient-ils pas lieu à des commentaires du même ordre que ceux dont le Cid ou Andromaque furent si souvent l'occasion ?

On comprend la pensée qui inspira l'entreprise de celle collection.

Voici de petits volumes dont chacun est consacré à l'élude d'un des Chefs-d'œuvre de la Musique.

Ils seront tous conçus sur le même plan.

On y trouvera une biographie de l'auteur, des indications historiques sur la genèse de l'œuvre, une analyse littéraire (s'il y a lieu) et une analyse musicale avec de nombreuses citations à l'appui, enfin un memento bibliographique.

En publiant ces Guides de l'amateur au théâtre et au concert on espère servir à la fois les intérêts du grand public et ceux de la Musique elle-même.

PAUL MELLOTTÉE, éditeur.

Les citations musicales de cet ouvrage sont empruntées à la partition chant et piano de Carmen éditée par la maison CHOUDENS, 30, boulevard des Capucines, Paris.

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Copyright 1922, by Paul MELLOTTÉE.

CARMEN

Table des matières

II. EVOLUTION MUSICALE DE BIZET

III. « CARMEN » : HISTOIRE DE L'ŒUVRE

IV. LE LIVRET

I

LA VIE DE BIZET

La vie de Bizet fut courte, simple et tout unie. Après des succès précoces et une entrée triomphale dans la carrière musicale, il mena une existence de labeur incessant, soit qu'il dût assurer sa vie matérielle par des travaux subalternes, soit qu'il eût la fièvre et la joie d'une création artistique presque ininterrompue. Cette brève existence ne fut pas malheureuse, car Bizet était d'humeur gaie et eut l'orgueil de voir ses œuvres sollicitées, attendues, escomptées, la satisfaction de se savoir encouragé, apprécié par ses maîtres et ses amis. Toutefois il eut continuellement à souffrir les sarcasmes d'une critique acerbe, mesquine et sotte ; si bien qu'on ne sait pas encore au juste si sa mort prématurée ne fut pas la conséquence d'une cruelle déception, et comme la chute d'un grand essor.

Premières années de Bizet. — Georges Bizet (sur les registres de l'état civil, ses prénoms sont Alexandre-César-Léopold) naquit à Paris le 25 octobre 1838. Son père enseignait le solfège et le chant ; sa mère, bonne pianiste, était la belle-sœur de Delsarte, alors le plus fameux des professeurs de chant.

L'on raconte que Georges fut initié par sa mère à la musique en même temps qu'à l'alphabet, et qu'il apprit le solfège en écoutant a travers les portes les leçons de son père. A neuf ans, il possédait si bien le piano et l'harmonie que son père n'avait plus rien à lui enseigner, et le faisait admettre, malgré sa jeunesse, comme auditeur, au Conservatoire, dans la classe de Marmontel. En 1849, il a un premier prix de solfège, et on le présente comme un prodige au vieux Zimmermann, élève de Cherubini et héritier de ses traditions, qui avait été un excellent professeur de fugue et de contrepoint, et qui, resté seulement professeur de piano au Conservatoire, enseignait la fugue chez lui.

Soit avec Zimmermann, soit avec son suppléant, le jeune Charles Gounod, Bizet travailla la technique musicale, sans négliger le piano, puisqu''en 1851 il remporte un second prix, en 1852 un premier prix, dans la classe de Marmontel. En 1854, nous lui voyons attribuer deux seconds prix d'orgue et de fugue, en 1855 deux premiers prix. Réclamé, accueilli avec ravissement par Halévy, dès 1853, dans sa classe de composition, il concourt en 1856 pour Rome, et se place, avec sa cantate David, en tête des concurrents : mais, vu sa jeunesse, il n'a que le second grand prix. En 1857, enfin, avant d'avoir accompli sa dix-neuvième année, il obtient la première récompense pour sa cantate Clovis et Clotilde, que le public acclame, le 3 octobre, à la séance solennelle de l'Académie des Beaux-Arts. Entre temps, à l'insu de ses maîtres, il avait trouvé le moyen d'écrire et de présenter au concours d'opérette, organisé par Offenbach, directeur des Bouffes-Parisiens, le Docteur Miracle, qui lui valut un premier prix ex æquo avec Charles Lecocq, et qui fut joué avec succès au printemps de 1857.

Bizet à Rome (janvier 1858 - août 1861). —Le séjour à Rome et les voyages en Italie qu'il permit, furent une des grandes joies de la vie de Bizet. Nous avons l'écho de cette joie dans ses Lettres de Rome, qui ont été recueillies : joie de voir le Midi, la mer, la nature, « chose tellement inconnue pour moi qu'il m'est impossible d'analyser les impressions que je ressens » (29 décembre 1857) ; joie de voir en Italie « une architecture horrible, des églises peintes comme des monuments de carton » (4 janvier 1858) ; joie de voir Florence, « un paradis », et de découvrir Raphaël, Andrea del Sarto ; mais joie mitigée par la constatation que l'Italie n'est plus qu'un passé resplendissant : « Pas un homme de talent, ni musicien, ni poète, ni peintre, absolument rien. Il est curieux de voir un pays si glorieux tomber dans un abrutissement pareil » (19 janvier 1858). Déception devant Rome, « pays complètement perdu pour l'art », et devant ses cérémonies religieuses, « d'indignes farces », mais extase en présence de Michel-Ange, et volupté de vivre sans soucis, avec de bons camarades, sous un ciel radieux, devant l'unique panorama de la Ville Eternelle, de la campagne romaine et des monts Sabins.

Joie surtout de composer. On peut dire qu'alors la musique ou les ébauches musicales jaillissent de lui comme une sève exubérante. Il commence par un Te Deum, qui n'obtient pas le prix Rodrigues en 1858. Son premier envoi officiel à l'Institut est une farce, Don Procopio, dans le genre du fameux Don Pasquale de Donizetti, et où le rapporteur de l'Académie, Ambroise Thomas, voit « une touche aisée et brillante, un style jeune et hardi, une propension marquée vers le genre comique », tout en regrettant (dans un message officieux adressé à Bizet, personnellement) que le jeune auteur n'ait pas composé la Messe réglementaire, car « les natures les plus enjouées trouvent dans la méditation et l'interprétation des choses sublimes un style indispensable même dans les productions légères ». Ce Don Procopio, retrouvé en 1895 dans les papiers d'Auber, et réclamé par Weckerlin pour la bibliothèque du Conservatoire, a été mis au point par Charles Malherbe, et joué, non sans succès, le 6 mai 1906, sur la scène de Monte-Carlo.

Le deuxième envoi de Rome (1860) était un Vasco de Gama, vaste symphonie descriptive avec chœurs, d'après Camoens. Le troisième (1861) est une Suite d'Orchestre (Scherzo, Andante et Marche Funèbre), qui fut exécutée à la séance solennelle de la distribution des prix avec un vif succès. Le Scherzo devait plus tard entrer définitivement dans la symphonie Souvenirs de Rome (1869) et le thème de la Marche Funèbre accompagner l'entrée de Leïla, au 3e acte des Pêcheurs de Perles. A côté de ces envois, que d'ébauches, d'esquisses, de projets ! C'est une Esmeralda, d'après V. Hugo, un Amour Peintre, d'après Molière, un Chant Séculaire, d'après Horace, et, chose curieuse, un Tonnelier de Nuremberg, d'après Hoffmann, avec le concours de chant que Wagner devait illustrer dans les Maîtres Chanteurs (le poème de Wagner est de 1861-62 ; la partition de 1867). Rien de tout cela ne fut réalisé, mais le jeune cerveau de Bizet était toujours en ébullition ; son activité, son ingéniosité, ses velléités donnaient les plus légitimes espérances, et Edmond About, qui le fréquentait à Rome, lui disait dès avril 1858 : « Si vous ne prenez pas une des plus belles places du monde musical, vous démentirez évidemment toutes les chances et toutes les prévisions. » About était un peu plus clairvoyant que le vieux « podagre » (comme aurait dit Berlioz) Carafa ; celui-ci, qui, en même temps qu'Halévy, enseignait la composition au Conservatoire, avait remis à Bizet une lettre d'introduction auprès de Mercadante, le dieu de la musique italienne. Avant de se présenter chez Mercadante, à Naples, Bizet ouvrit la lettre et lut cet étrange compliment : « Monsieur Bizet, malgré ses premières récompenses, ne sera jamais un compositeur dramatique, parce qu'il n'a pas d'enthousiasme pour un sou. » (Lettre de Bizet, 19 janvier 1860.)

Bizet compositeur (1862-1875). — Revenu à Paris pour voir mourir sa mère, en septembre 1861, Bizet se trouva pour la première fois en face des tracas matériels de la vie et aux prises avec la nécessité de gagner son pain. Il eut, heureusement, moins de misères et d'avanies que le Jean-Christophe à Paris de M. Romain Rolland.

Il aurait pu être pianiste, car il était extraordinairement doué. Enfant, il avait, au dire de Marmontel, le brio, l'éclat, la fougue ; puis, il s'était heureusement modifié, et, tout en restant « virtuose habile, intrépide lecteur », il avait acquis « une sonorité ample, une variété de timbres et de nuances, qui donnait à son jeu un charme inimitable,... un toucher suave et persuasif ». Berlioz (Journal des Débats, 8 octobre 1863) affirme qu'il était un incomparable déchiffreur, qu'aucune réduction d'orchestre au piano, à première vue, ne l'arrêtait, et que, depuis Mendelssohn et Liszt, on avait vu peu de lecteurs de sa force. Reyer avoue (Journal des Débats, 13 juin 1875) n'avoir jamais connu de musicien qui fût plus sûr de lui, et d'une mémoire aussi prodigieuse. Il paraît qu'un soir de 1861, chez Halévy, Liszt exécuta une de ses récentes œuvres inédites avec une effarante virtuosité, et déclara qu'il ne connaissait que deux pianistes capables de la jouer : Hans de Bulow et lui-même. Bizet reproduisit de mémoire le passage le plus curieux et le plus difficile, puis joua tout le morceau sur le manuscrit, sans une hésitation, sans une défaillance. Liszt conclut que le plus audacieux et le plus brillant des trois pianistes capables d'un tel tour de force était le plus jeune, Bizet.

Mais l'opinion publique, ni celle des confrères, n'est favorable à ceux qui veulent être à la fois auteurs et interprètes ; aussi Bizet renonça-t-il aux succès pianistiques pour se vouer à la composition ; mais, comme il fallait vivre, il se mit gaiement à un métier, qui n'était qu'un jeu pour lui, un jeu fastidieux : la transcription musicale ; il fournit ainsi à l'éditeur Heugel les trois séries du Pianiste Chanteur, d'après les opéras célèbres ; plus tard il réduira au piano Mignon, Hamlet, et d'autres partitions.

Il composait, à titre d'ancien prix de Rome, un acte pour l'Opéra-Comique, la Guzla de l'Emir, sur un livret de Michel Carré et Jules Barbier, quand le directeur du Théâtre-Lyrique, Carvalho, très dévoué aux jeunes, et riche d'une subvention de cent mille francs que lui accordait le ministère des Beaux-Arts à condition de monter chaque année l'œuvre d'un nouveau venu, lui confia un livret de Carré et Cormon : les Pêcheurs de Perles. Bizet se hâta, et son œuvre fut jouée le 29 septembre 1863 ; elle surprit un peu par ses néologismes, fit acclamer l'auteur, qui vint saluer sur la scène après le dernier acte, mais déclencha les sarcasmes de la presse, laquelle fut acerbe pour ce jeune homme de vingt-cinq ans et pour la « nouvelle école ». Si Berlioz trouvait dans les Pêcheurs un riche coloris, d'autres croyaient constater une analogie indiscrète avec certains effets mélodiques de Félicien David ; quelques-uns renvoyaient Bizet à Wagner, d'autres à... Grisar. Au total, dix-huit représentations. La même année, le 11 janvier 1863, le brave Pasdeloup avait offert au public des Concerts Populaires le Scherzo, envoi de Rome, et le public avait sifflé ; mais huit jours après, le même Scherzo était accueilli favorablement à la Société nationale des Beaux-Arts.

Déçu, mais non découragé, Bizet entame aussitôt un grand opéra en cinq actes et dans le style dramatique de Verdi : Ivan le Terrible ; la partition terminée, reçue au Lyrique, est retirée, puis brûlée par son auteur en 1865. Tout en faisant ses réductions pour piano et en orchestrant de la musique de danse, avec, pour se venger, « un orchestre plus canaille que nature », Bizet publie quelques mélodies, et bâcle en six mois la Jolie Fille de Perth, dont il est ravi, mais dont le public du Lyrique fut un peu moins satisfait, puisqu'elle n'eut, à partir du 26 décembre 1867, que vingt et une représentations.

Un moment, Bizet touche à la critique musicale, dans la Revue Nationale et Etrangère, où, sous la direction de Crépet, collaboraient Baudelaire, Laboulaye, Jules Ferry, Henri Brisson. Après un article, qui parut le 3 août 1867, signé du pseudonyme Gaston de Betzi, Bizet se retire, parce qu'il n'avait pas le droit d'éreinter le critique Azevedo, et parce qu'on lui demandait quelques coupures dans un article sur Saint-Saëns. Il revient et à son métier et à ses travaux, termine et orchestre Noé, l'opéra-biblique de feu son maître Halévy, essaie une Coupe du Roi de Thulé, publie quelques compositions pour piano. Sa plus grande préoccupation, entre 1867 et 1869, est la symphonie Souvenirs de Rome, qui fut exécutée par l'orchestre Pasdeloup le 28 février 1869, et accueillie par les applaudissements du public, le silence de la presse. Toutefois, Bizet avouait à Saint-Saëns qu'il était plus doué pour le théâtre que pour la symphonie ou la musique de chambre.

Après son mariage avec Geneviève Halévy, la fille de son maitre (3 juin 1869), Bizet travaille avec plus d'acharnement encore : il médite un Calendal, une Grisélidis, une Clarisse Harlowe ; il ébauche même, mais n'achève pas. Il écrit la charmante partition de Djamileh, pour les nouveaux directeurs de l'Opéra-Comique, du Locle et de Leuven, qui voulaient renouveler leur répertoire et rajeunir le genre « éminemment national » en y mêlant un peu de poésie, de rêverie et de symphonie. Représentée le 22 mai 1872, Djamileh n'eut que dix représentations ; mais cette fois Bizet a « la certitude absolue d'avoir trouvé sa voie », d'autant qu'il est discuté et approuvé par la critique intelligente, raillé et bafoué par les sots.

Carvalho veillait toujours sur Bizet. Ayant quitté le Lyrique pour le Vaudeville, il n'oubliait pas la musique, et rêvait de restaurer l'ancien mélodrame, l'opéra sans chanteurs, où la symphonie tour à tour forme un cadre au spectacle, et révèle l'âme des acteurs, l'Egmont de Beethoven ou le Manfred de Schumann. De cette fantaisie est éclose l'Arlésienne, qui fut jouée le 1er octobre 1872. Le public ne fut pas sensible au coloris ni au pathétique du drame d'Alphonse Daudet ; il n'entendit pas ou n'apprécia pas l'exquise partition de Bizet, parfois si resplendissante de lumière et de verve, souvent si mélancolique et si touchante. Quinze représentations. Mais la critique était conquise, et, en appelant des spectateurs du Vaudeville aux habitués des concerts dominicaux, Bizet faisait acclamer ses Suites sur l'Arlésienne chez Pasdeloup, chez Colonne et au Conservatoire.

Le 3 mars 1875, c'est Carmen dont nous dirons l'histoire dans un chapitre spécial. Malgré d'étranges discussions, de singulières incompréhensions et de sottes malveillances, Bizet était le musicien dramatique le plus en vue de cette époque où Massenet n'avait encore donné à la scène que Don César de Bazan (1872) et les Erynnies (1873), où Lalo songeait seulement à son Roi d'Ys.

Mort de Bizet. — Le 3 juin 1875 au matin, trois mois exactement après la première de Carmen, Paris apprenait avec le plus douloureux émoi une nouvelle effroyable : Bizet venait de mourir subitement, pendant la nuit, dans sa villa de Bougival oh il allait passer l'été avec sa femme et son fils.

Le mystère de cette mort brutale n'a pas été complètement élucidé. On a parlé d'embolie, d'œdème de la glotte. Bizet étant sujet périodiquement à de bizarres angines, à des ulcérations de la gorge — il en est souvent question dans les lettres de Rome et dans les lettres de 1865 à 1874 — on a pu croire aussi à un phlegmon. Les oppressions et les suffocations qui, la veille et la nuit de sa mort, le tourmentèrent, permettent de diagnostiquer un accident cardiaque. Bizet avait-il une maladie de cœur ? c'est probable. Et dans ce cas, l'injustice dont on fit preuve envers Carmen lui porta-t-elle le coup fatal ? c'est possible. On en est réduit aux conjectures, car Bizet avait une foncière bonne humeur, le sentiment précis de sa valeur, une vaillante énergie, beaucoup de ressort ; la discussion l'affermissait plus qu'elle ne l'abattait, et l'on peut douter qu'il ait pris au tragique quelques ineptes propos, et une mésentente avec le public, qui, au surplus, ne devait pas durer, puisqu'à l'heure même où il mourait s'achevait la trente-troisième représentation de Carmen, et que l'étranger lui demandait de traiter.

Les obsèques eurent lieu le 5 juin à la Trinité ; Pasdeloup et son orchestre collaboraient à la cérémonie. L'inhumation provisoire fut faite au cimetière Montmartre, où des discours furent prononcés par Jules Barbier et du Locle, quelques mots par Gounod. L'année suivante, le 10 juin 1876, était inauguré, au Père-Lachaise, le très simple monument de Charles Garnier, surmonté du buste de Bizet, par Paul Dubois. Maintes admiratrices de Carmen y viennent encore déposer d'humbles bouquets de violettes...

L'homme. — Tous ceux qui ont fréquenté Bizet sont d'accord sur sa valeur morale. Ce gros garçon réjoui, ardent, enthousiaste, était un bourreau de travail ; il avait une âme naïve, tendre et pure. Sa correspondance avec ses élèves, Edmond Galabert et Paul Lacombe, le montre parfois plein d'indulgence et d'illusions, toujours complaisant et dévoué. Il a le mépris de tout ce qui est intéressé et bas, et malheureusement il discerne pas mal de vilenie dans le monde de la musique, ne fût-ce qu'au Conservatoire, où les professeurs de chant ne font que du « chantage » avec leurs élèves. Il voudrait, dit-il, « remoraliser les arts ». Il a peut être, écrit-il à Mme Halévy, en 1871, un « caractère peu flexible », mais il a « peu d'affection pour ce qu'on appelle le monde, et moins d'estime que d'affection ». Ce qu'on nomme « honneurs, dignités, titres lui causerait un profond dégoût, si cela ne lui était profondément indifférent ».

Son maître, admirateur et ami, Marmontel, a laissé de ses qualités morales l'éloge le plus ému et le plus touchant : il avait, dit-il, « les nobles et généreuses qualités du cœur, l'élévation et la délicatesse des sentiments. D'un jugement sain et droit, d'une conscience rigide, Bizet ignorait les compromis ; il avait au suprême degré le sentiment du juste et l'horreur de l'intrigue. Bizet était bon, généreux, dévoué, fidèle à toutes ses affections ; son amitié, sincère et inaltérable, était solide comme sa conscience ».

II

L'ÉVOLUTION MUSICALE DE BIZET (DU PRIX DE ROME A « CARMEN »)

« Je tiens ma voie ; maintenant, en marche ! Il faut monter, monter, monter toujours ! » (Lettre à Edmond Galabert, octobre 1867.)

Nous avons vu Bizet, dès son arrivée à Rome, « marquer une propension » pour le genre comique et y manifester, au dire d'Ambroise Thomas, « une touche aisée et brillante ». Bizet avait commencé, là-bas, par manquer un Te Deum destiné au concours Rodrigues ; « c'est difficile en chien, c'est difficile en diable », s'écrie-t-il dans ses lettres, « je ne suis pas taillé pour faire de la musique religieuse » (17 avril 1858). « Je suis décidément fait pour la musique bouffe et je m'y livre complètement » (25 juin 1858).

Malgré ce départ, et quelques retours accidentels à la plaisanterie musicale, Bizet n'avait pas cette humble vocation. Nous allons voir par ses œuvres, et surtout par sa correspondance, que son goût musical ne cessa d'évoluer, et de la façon la plus heureuse, jusqu'à Carmen, son chef-d'œuvre.

Bizet et la musique italienne. — Dans ses lettres de Rome, il se confie à sa mère avec une parfaite bonhomie et sans aucune dissimulation. Certain de sa facilité, il n'en fait pas prétexte à vantardise, et ne se croit pas arrivé avant d'avoir tenté. Il s'observe, il observe les autres, il étudie, il travaille. Un des premiers progrès qu'il constate en lui, c'est qu'il n'est plus un simple improvisateur, incapable de revenir sur l'œuvre écrite de premier jet, de « recommencer ». Il fait bon marché de son habileté et de sa « triture musicale » et ne veut rien faire sans « idée ». Son idéal, d'ailleurs, n'est pas encore très élevé : « Mozart et Rossini, écrit-il le 8 octobre 1858, sont les deux plus grands musiciens. Tout en admirant de toutes mes forces Beethoven et Meyerbeer (!), je sens que ma nature me porte plus à aimer l'art pur et facile que la passion dramatique . . . Raphaël est le même homme que Mozart ; Meyerbeer sent comme sentait Michel-Ange. » Sourions en passant de l'accouplement Beethoven-Meyerbeer, et de la comparaison Meyerbeer-Michel-Ange. Il fut un temps où, en France, l'auteur des Huguenots passait pour un penseur et un musicien, pour le maître puissant du pathétique. Bizet viendra bientôt à résipiscence ; et déjà à celle époque il voit en Verdi « un homme de génie, mais engagé dans la plus déplorable route qui fut jamais ».

En 1858, toutefois, Bizet a un penchant pour le gracieux ; il avoue (lettre du 31 décembre 1858) préférer nettement Raphaël à Michel-Ange, Mozart à Beethoven, Rossini à Meyerbeer. Sans doute il admire le Jugement dernier, la Symphonie Héroïque et ... le quatrième acte des Huguenots, mais n'est complètement heureux, n'éprouve un bien-être, une satisfaction complète qu'aux toiles de Raphaël, aux Noces de Figaro, et au... second acte de Guillaume Tell. Verdi a « des élans de passion merveilleux », mais il lui manque « la qualité essentielle qui fait les grands maîtres : le style ». Avec les semaines, Rossini grandit de plus en plus : il devient même « le plus grand de tous » ; il a toutes les qualités : « l'élévation, le style, et enfin le motif » (19 mars 1859). Par motif, Bizet veut dire « l'idée », et il répète sans cesse que, dorénavant, il ne veut plus rien faire « de chic », mais « avoir des idées avant de commencer un morceau », avoir surtout une entière franchise d'inspiration, et non écrire « pour ménager la chèvre et le chou ».

Chemin faisant, ses découvertes se multiplient : voici Gounod, qui, après Faust, est « le musicien le plus extraordinaire que nous ayons maintenant. (excepté Rossini et Meyerbeer) et le plus complet des compositeurs français (octobre 1859). Tandis que Verdi dégringole, « le Bal Masqué : c'est infect », Gluck apparaît : « Orphée ! quelle merveille ! » Les vieux musiciens superficiels et simplets l'ennuient : Boieldieu et Niccolo « n'existent pas pour lui » ; Haydn l'endort ainsi que Grétry. En revanche Mozart l'émeut, agit directement sur lui, le rend malade, et, les jours de sirocco ou de nervosité, il ne peut toucher à Don Juan, aux Noces, ni à Cosi fan tutte (23 juin 1860).

Telles sont les préférences et les idées de Bizet, autour de la vingtième année : il se proposerait volontiers comme idéal un italianisme délicat, rapproché de Mozart. Tel il se montre dans ce Scherzo envoyé de Rome à l'Institut en 1861, et qui fut sifflé aux concerts Pasdeloup, le 11 janvier 1863 ; pourquoi ? peut-être tout simplement parce que le nom inconnu de Bizet détonnait sur le programme entre ceux de Mozart, d'Haydn et de Beethoven.

Le « wagnérisme » de Bizet. — De 1863 à 1875, Bizet va se voir affublé, stigmatisé, de l'étiquette « wagnérien ». La « rengaine Wagner » lui sera sortie à chaque œuvre nouvelle. Et par qui ? Par des gens à qui certainement Wagner était totalement inconnu, pour qui il était une sorte d'épouvantail, un personnage aussi dangereux (et aussi irréel) que le Putois d'Anatole France. Notons que, en 1863, Wagner était simplement l'auteur de Rienzi (1842), du Vaisseau Fantôme (1843), de Tannhäuser (1845), de Lohengrin (1850). Les Parisiens l'eussent certainement ignoré s'il n'avait été fait grand bruit de l'insuccès des concerts organisés par lui en 1860 à la salle Ventadour, et de la chute de Tannhäuser, sifflé à l'Opéra en 1861, et retiré après trois représentations. Cependant tout musicien « de la jeune école » un peu novateur, un peu ennemi d'Auber, était qualifié de « wagnérien » et le Faust de Gounod avait paru en 1859 une œuvre effroyablement « wagnérienne » à l'ineffable Scudo, le critique de la Revue des Deux Mondes.

Qu'est-ce qu'être « wagnérien » en musique, abstraction faite des théories philosophiques, poétiques et dramatiques de Richard Wagner ? Nous renvoyons le lecteur à la forte et sobre analyse qu'a donnée de l'art wagnérien M. Paul Landormy, dans son Histoire de la musique. Tenons-nous-en à ceci : Wagner, extérieurement, rompt, avec la forme ancienne de l'opéra, composé « de morceaux détachés les uns des autres et recousus tant bien que mal, véritable habit d'Arlequin sans continuité et sans suite », selon l'expression de M. Landormy. Wagner fait (et fera davantage par la suite) un emploi systématique du leitmotiv, c'est-à-dire de motifs, de thèmes caractéristiques, qui circuleront dans tout l'ouvrage, évoluant et vivant, évoquant avec netteté un sentiment ou une idée. Wagner, surtout, veut que la musique soit un perpétuel commentaire du drame : pas de bel canto, ni d'airs de bravoure, ni de morceaux à effet, ni de fioritures, mais une déclamation expressive, toujours appropriée au sentiment ; et un accompagnement orchestral qui ne soit plus une humble et simple guitare, mais une mélodie continue assurant la liaison entre les parties du drame, utilisant pour la traduction de tous les sentiments et l'évocation de l'âme intérieure, que la parole ne peut rendre, le pouvoir suggestif le la symphonie, la variété infinie des timbres et des instruments. Wagner ne sera d'ailleurs en pleine possession de ses ressources que quand il songera à Tristan (1865), aux Maîtres chanteurs (1868) et à la Tétralogie (1876). On se moquait surtout de lui, en France, parce qu'un de ses manifestes portait ce titre : l'Œuvre d'Art de l'Avenir (1849).

Nous ne savons pas au juste de quand date l'initiation de Bizet à Wagner. Apocryphe est l'anecdote racontée par Victorin Joncières, de Bizet assistant au concert Wagner du 25 janvier 1860 à Paris, et répondant aux diatribes de Scudo contre Wagner : « Vous êtes un crétin, voici ma carte », car, ce jour-là, Bizet était à Rome. Incertaine, l'anecdote rapportée par Jouvin, dans le Figaro du 8 octobre 1863 : à Bade, Berlioz, Reyer, Bizet chantaient devant lui les louanges de Wagner, et pour convaincre sa méfiance, Bizet lui aurait dit : « Wagner, c'est Verdi avec du style », au grand dépit de Reyer indigné par cette irrévérencieuse comparaison. Et Bizet se serait excusé : « Il faut bien mentir un peu dans l'intérêt de la bonne cause ! »

Il est bien certain que, jusqu'en 1867, Bizet n'a pas suivi Wagner, et l'a même peu connu. Malgré « une orchestration trop chargée, des harmonies piquantes, et une recherche mal entendue de l'originalité », comme dit alors la critique, en murmurant le mot « wagnérien », les Pêcheurs de Perles de 1863 ne rompent pas avec l'italianisme ni avec l'ancien opéra-comique. Dans la Jolie Fille de Perth (1867), pour le public et, pour la cantatrice Nilsson, à la voix de rossignol, Bizet a écrit des romances langoureuses et des airs à roulades. Il était donc peu wagnérien, et Reyer lui fit grief gentiment, à mots couverts, de son éclectisme, de son style composite. Johannès Weber, le grave critique du Temps, lui reprocha plus crûment de sacrifier à Baal, c'est-à-dire à l'école des conventions et des flonflons. « Lors de l'apparition des Pêcheurs de Perles, ajoute-t-il, je ne fus pas peu surpris d'entendre décrier M. Bizet comme wagnérien. Ce n'est pas sa partition qui m'eût semblé justifier ce reproche. Wagner, c'est Croquemitaine avec qui l'on fait peur aux grands enfants quand ils ne veulent pas goûter aux drogues qu'on veut leur faire avaler. » Et Johannès Weber, à d'autres commentaires ironiques sur la wagnérophobie, ajoutait quelques sarcasmes sur telles roucoulades de la Jolie Fille, « capables de faire fuir M. Richard Wagner jusqu'au fond de la Cochinchine ». Oui, en fait de wagnérisme, Bizet avait fait jusqu'alors des concessions aux traditions, aux habitudes, au mauvais goût, et il en convint, alors, dans une admirable lettre à Weber, qui n'a été publiée par celui-ci que dans le Temps du 15 juin 1875 : « J'ai fait cette fois encore des concessions que je regrette... Je ne crois pas plus que vous aux faux dieux... L'école des flonflons, des roulades, du mensonge, est morte, bien morte ; enterrons-la sans larmes, sans regret, sans émotion, et en avant ! »

Ainsi donc, jusqu'en 1867, Bizet n'apparaît ni wagnérien ni wagnérophile, et il se laisse aller à un italianisme complaisant. Peut-être en voulait-il intérieurement à ses modèles quand il écrivait à Gounod (avril 1863) qu'il déplorait que les lois ne permissent pas l'assassinat de certains musiciens ; et peut-être Gounod traduisait-il sa pensée en répondant : « Elles le permettent, et les lois divines le commandent. Dans vingt ans, Wagner, Berlioz, Schumann compteront bien des victimes. De très illustres sont déjà tombées sous les coups de Beethoven. Voilà un grand assassin. Tâchons d'être dans le camp des assassins. » Cependant, dans cet unique article qu'il écrit le 3 août 1867 pour la Revue Nationale et Etrangère, Bizet l'ait l'apologie de la « musique tout court », qui n'est « ni allemande, ni italienne, ni française ». L'artiste « n'a pas de nom, pas de nationalité ; il est inspiré ou ne l'est pas ; il a du génie ou il n'en a pas... Nommez-vous Rossini, Auber, Gounod, Wagner, Berlioz, Félicien David, ou Pitanchu, que m'importe ? Faites-moi rire ou pleurer..., charmez-moi, éblouissez-moi, transportez-moi, et je ne vous ferai certes pas la sotte injure de vous classer, de vous étiqueter comme des coléoptères ». Suit un éloge de Verdi. Voilà de l'éclectisme.

« Je suis éclectique », telle est la profession de foi de Bizet, et il ajoute (Lettre à Paul Lacombe, 11 mars 1867) : « J'ai vécu trois ans en Italie et je me suis fait non aux honteux procédés musicaux du pays, mais bien au tempérament de quelques-uns de ses compositeurs. De plus, ma nature sensuelles se laisse empoigner par cette musique facile, paresseuse, amoureuse, lascive et passionnée tout à la fois. Je suis allemand de conviction, de cœur et d'âme..., mais je m'égare quelquefois dans les mauvais lieux artistiques. Et, je vous l'avoue tout bas, j'y trouve un plaisir » Cet aveu nous fait quelque peine ; heureusement Bizet l'a corrigé par celui-ci : « Je mets Beethoven au-dessus des plus grands, des plus fameux. La Symphonie avec chœurs est pour moi le point culminant de notre art... Dante, Michel-Ange, Shakespeare, Homère, Beethoven, Moïse. Ni Mozart avec sa forme divine, ni Weber avec sa puissance, sa colossale originalité, ni Meyerbeer avec son foudroyant génie dramatique, ne peuvent, selon moi, disputer la palme au Titan, au Prométhée de la musique. C'est écrasant. »

Après 1867, Bizet semble plus troublé par Wagner. Il a parfois contre lui des mouvements d'humeur : « Du génie, certes, écrit-il à Lacombe en 1868, mais quel poseur ! quel raseur ! quel goujat ! Selon lui le Faust de Gounod est de la musique de cocottes ! » Il regimbe encore parfois : « Pièce mal faite », écrit-il à son élève Galabert à propos de Rienzi, joué le 1er avril 1869 au Lyrique, « tapage..., des morceaux détestables..., des morceaux admirables..., un souffle Olympien... Les bourgeois sentent qu'ils ont affaire à un grand bougre. » (C'est à cet élève Galabert qu'il a révélé Wagner en lui jouant au piano Tannhäuser et Lohengrin). Il admire un peu moins Verdi, un peu moins Gounod, médiocrement Ambroise Thomas, dont l'Hamlet, toutefois, « efface les faiblesses musicales de cet homme honorable et excellent ».

En 1871, la dévotion à Wagner commence à s'affirmer : « Wagner n'est pas mon ami, écrit-il à Mme Halévy le 29 mai 1871, et je le tiens en médiocre estime, mais je ne puis oublier les immenses jouissances que je dois à ce génie novateur. Le charme de cette musique est indicible, inexprimable. C'est la volupté, la tendresse, l'amour. Ce n'est pas la musique de l'avenir, ce qui ne veut rien dire, c'est la musique de tous les temps parce qu'elle est admirable. » Et Bizet formule un principe, qui aurait bien dû être celui de tous les gounodistes, wagnériens, debussystes et franckistes : « Il est bien entendu que, si je croyais imiter Wagner, malgré mon admiration, je n'écrirais plus une note de ma vie : imiter est d'un sot. Il vaut mieux faire mauvais d'après soi que d'après les autres. Et plus le modèle est beau, plus l'imitation est ridicule. » Sans doute, alors, écrivant à Mme Halévy, lui dit-il mollement que la Juive, telles parties des Huguenots ou de Guillaume Tell n'ont rien à craindre du temps, mais il exécute brutalement Boieldieu : « La Dame Blanche est un opéra détestable, sans talent, sans idée, sans esprit, sans invention mélodique, sans quoi que ce soit au monde. C'est bête, bête, bête ! c'est une jocrisserie prudhommesque qui ne peut plus amuser que les sapeurs, les bonnes d'enfants et les concierges. » Et dorénavant Bizet jouera à sa belle-mère « Wagner et Schumann ».

Cette admiration pour Wagner transparaît peu dans les œuvres. Djamileh pourtant excita l'indignation des timorés. Il faisait bon, raconte Adolphe Jullien, se promener, le mercredi 22 mai 1872, vers les 10 heures, au foyer de l'Opéra-Comique : « C'est indigne ! — C'est odieux ! — Quelle cacophonie ! — Quelle audace ! — Voilà où mène le culte de Wagner, à la folie ! — Ni tonalité, ni mesure, ni rythme ! — Ce n'est plus de la musique ! — C'est du macaroni ! — Plus wagnérien que Wagner ! » Que de mots et que de bruit pour une jolie piécette, très mélodique, et qui n'avait comme nouveauté que d'être peu scénique et d'être curieusement ciselée ! Mais en France, à cette époque, ne pas suivre les ornières où tout le monde avait passé, équivalait à un brevet de wagnérisme.

Non, Bizet n'a jamais été « wagnérien ». En 1874, en pleine maturité de son âge et de son génie, il pratique, il admire Beethoven et Wagner ; il y prend des leçons de sérieux et de goût, mais il ne s'anéantit pas en eux, ne s'aliène même pas, et nous verrons que dans Carmen il n'a pas le courage de rompre totalement avec la musique qu'alors on réclamait. Carmen est une œuvre encore éclectique, une œuvre de compromis. Dans ses belles parties, elle est de Bizet et de Bizet seul.

S'il fallait à l'heure actuelle discuter encore le grief de wagnérisme, à propos de Carmen, nous n'aurions qu'à rappeler le « cas Wagner » de Nietzsche. Lorsque Frédéric Nietzsche, l'admirateur de Wagner, son ami intime, de 1868 à 1876, le confident de ses pensées, l'analyste pénétrant et l'apologiste enthousiaste du génie wagnérien, fut subitement désenchanté dans son amitié et son engouement, aux répétitions de la Tétralogie, à Bayreuth, en 1876 ; lorsque, guéri de Wagner, « qui n'avait été qu'une de ses maladies », il s'aperçut subitement que l'art wagnérien était un art de décadence, le style flamboyant de la musique », et brûla ce qu'il avait adoré, il garda d'abord le silence. Mais, quelques années après, quand Wagner était mort et que le wagnérisme se répandait impétueusement dans toute l'Europe, non seulement Nietzsche essaya de détruire l'idole (le Cas Wagner. — Nietzsche contre Wagner, 1888), mais à Wagner il opposa Bizet, le Bizet de Carmen : « A entendre un pareil chef-d'œuvre, on devient soi-même un chef-d'œuvre », un philosophe, tout au moins. L'orchestration de Bizet est la seule qu'il supporte. Cette musique lui semble parfaite : « Elle approche avec une allure légère, souple. Elle est aimable, elle ne met point en sueur... Elle est riche, elle est précise. Elle construit, organise, achève. Par là elle forme un contraste avec le polype dans la musique, avec la mélodie infinie..... A-t-on jamais entendu sur la scène des accents plus douloureux, plus tragiques ? Et comment sont-ils obtenus ? Sans grimaces, sans faux-monnayage, sans le mensonge du grand style..... Avec Carmen on prend congé du Nord humide, de toutes les brumes de l'idéal wagnérien. Cette musique possède ce qui est le propre des pays chauds, la sécheresse de l'air, sa limpidezza. » Et, se laissant emporter par sa rhétorique, son antithèse, et sa haine, Nietzsche voit dans Carmen la musique latine, la musique méditerranéenne, par opposition à la musique germanique et nuageuse de Wagner.

L'étude précise de Carmen nous permettra de discerner ce qui, dans la partition, revient à Wagner, aux Italiens, ou à la tradition, surtout ce qui revient au génie de Bizet.

III

« CARMEN »

HISTOIRE DE L'ŒUVRE

La genèse de « Carmen ». — Aussitôt après la représentation de Djamileh (22 mai 1872), Bizet se déclare content d'être rentré dans la voie qu'il n'aurait jamais dû quitter, et dont il ne sortira plus jamais (Lettre à Lacombe, juin 1872). « Ce qui me satisfait, écrit-il également à Galabert, c'est la certitude absolue d'avoir trouvé ma voie. Je sais ce que je fais. » Et à ses deux disciples, il annonce qu'on vient de lui commander trois actes pour l'Opéra-Comique. « Meilhac et Halévy seront mes collaborateurs. Ils vont me faire une chose gaie, que je traiterai aussi serré que possible... Ce sera une gaîté qui permettra le style. » Quelques mois plus tard, Bizet recevait le livret de Carmen.

Quand il projetait ainsi de « mettre du style » dans l'Opéra-Comique, il faisait bon marché de la musique puérile, facile, niaise, canaille, qui avait sévi au temps de Boieldieu, d'Adam, d'Herold, d'Auber ; il songeait peut-être à l'opiniâtre et inconcevable succès que remportait, depuis 1866, la fade et sentimentale Mignon d'Ambroise Thomas ; il ne pouvait oublier que son maître et ami Gounod avait tout de même rénové et relevé le genre « éminemment national », par sa probité musicale, son sentiment mélodique, sa tendre inspiration. Il avait applaudi au succès de Faust (1859), de Mireille (1864) et de Roméo (1867). Il voulait toutefois « élargir le genre », y mettre plus d'expression, de vérité, d'humanité, de couleur, et aussi plus de musique, comme Saint-Saëns allait essayer de renouveler le « Grand Opéra » avec Samson et Dalila. Les ennemis de Bizet ne lui pardonneront pas ce mépris de la forme opéra-comique, et son zèle pour la « confusion des genres ».

Nous n'avons pas de renseignements sur l'élaboration de Carmen. Les lettres de Bizet à Lacombe nous apprennent qu'il avait terminé le premier acte en mai ou juin 1874, et était « assez content » de lui ; que la pièce allait être terminée pour entrer en répétition au mois d'août et passer fin novembre ou commencement décembre 1874, et que Bizet a mis deux mois pour orchestrer les douze cents pages de sa partition. Il semble que Bizet ait conçu et réalisé son œuvre par un travail ininterrompu, pendant les six premiers mois de 1874.

La première de « Carmen ». — Elle eut lieu le 3 mars 1875.

Rarement « première » fut plus attendue, et opinion publique plus travaillée en sens contraire.

Les uns escomptaient un écroulement, l'écroulement d'un musicien outrecuidant et d'une théorie prétentieuse, qui ne tendaient à rien de moins qu'à discréditer un genre bien français, aimable, pimpant et frais, et les musiciens qui l'avaient porté à son plus haut point de splendeur. Les autres s'attendaient à une révélation, la révélation d'un tempérament et d'un génie nouveaux, d'un système dramatique et musical sans précédents en France.

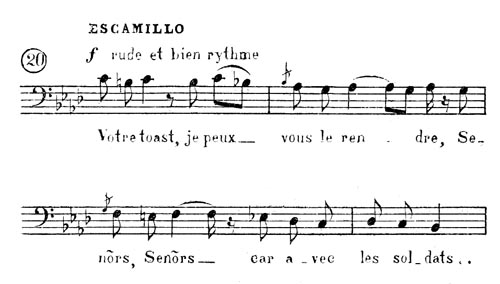

La salle était comble. L'accueil fut glacial. Il n'est pas vrai, malgré l'affirmation d'Henri Rochefort (Figaro, 2 janvier 1908), que Carmen « fut sifflée à tel point qu'on put à peine entendre la proclamation du nom des auteurs ». Le nom de Bizet fut salué, au contraire, avec sympathie, mais la pièce parut longue, languissante, et se déroula parmi l'indifférence et l'ennui. Le public ne distingua que le charmant prélude du second acte, où dialoguent si plaisamment la clarinette et le basson (il fut bissé), le quintette des contrebandiers, dont la gaîté parut de bon aloi et bien ancien répertoire », les couplets d'Escamillo. Ce fut tout. Le contact ne s'établit pas. Personne ne fut pris.

Bizet, après le premier acte, se promenait rue Favart où il rencontra Vincent d'Indy et d'autres jeunes musiciens, qui l'entourèrent et le félicitèrent de tout, ce qu'il y avait de vie dans ce premier acte. Il leur répondit doucement : « Vous êtes les premiers qui me disiez cela, et je crains bien que vous ne soyez les derniers. »

Le reste de la soirée, il reçut dans le cabinet du directeur, au fur et à mesure, les nouvelles de la salle : réserve, étonnement, gêne du public. Il comprit l'insuccès et fut navré. À un critique, il dit : « Dites-moi la vérité vraie ; vous savez que je suis un homme auquel on n'est pas forcé de dire que tout ce qu'il fait est admirable ! » Mais nous ne sommes pas très bien fixés sur ses pensées, ses paroles et ses actes. Selon son zélé biographe, Ch. Pigot, après la représentation, il aurait erré toute la nuit au bras de son ami Guiraud et « déversé dans son sein toutes les amertumes de son cœur ». Mais Edm. Galabert n'a pas entendu de Guiraud pareils propos, et Ludovic Halévy, le collaborateur de Bizet, le cousin germain de Mme Bizet, a raconté, dans un article du Théâtre (1er janvier 1905), que Bizet et lui rentrèrent chez eux (ils habitaient la même maison), à pied, silencieux, accompagnés de Meilhac.

Quelles étaient les causes de cet insuccès momentané ? D'abord, le bruit qui courait, que les gens « autorisés » n'avaient pas confiance. Le directeur de l'Opéra-Comique, du Locle, aimait bien Bizet, mais il était épouvanté par le livret de Carmen, et il aurait, dit-on, prié un ministre, qui lui demandait une loge pour la première, d'assister à la répétition générale, pour s'assurer s'il pouvait amener ses enfants à un tel spectacle. Du Locle n'était pas moins épouvanté par la musique de Bizet ; si l'on en croit Saint-Saëns, il la traitait de « cochinchinoise », et il ajoutait « On n'y comprend rien. » Le ministre de l'Instruction publique ayant, lui-même, le 2 mars, donné à Bizet le ruban de la Légion d'honneur, on avait dit malignement qu'il s'était hâté de le faire la veille, sachant que ce serait impossible le lendemain.

La grande cause d'étonnement, ou même de scandale, c'était la prétendue immoralité du livret, que la musique était loin de sauver. Le public fit la moue. Il avait trouvé déjà déplaisante Carmen dans la nouvelle de Mérimée ; mise sur la scène, vue en chair et en os, malgré les précautions de Meilhac et Halévy, elle sembla encore plus cynique. Ce n'était pas un personnage de théâtre, et encore moins d'Opéra-Comique. La transition était trop brusque entre ces êtres frustes et brutaux d'une part, et d'autre part les gentils bergers, les aimables courtisans, les bonshommes en sucre ou en carton, que l'on avait accoutumé d'applaudir salle Favart.

Quant à la musique, on la jugea trop peu mélodique, trop pleine d'imprévu, d'audaces harmoniques, de wagnérisme. C'était un « civet sans lièvre ». Si quelques critiques, comme nous le verrons, protestèrent, inversement, contre les concessions au public, l'opinion immédiate semble avoir été que cette musique était obscure, incompréhensible, ennuyeuse.

L'interprétation parut irréprochable. Quelques malins prétendirent même qu'elle avait relativement sauvé la pièce. Mme Galli-Marié, que l'on croyait vouée aux roucoulades et aux larmes, depuis qu'elle jouait sans trêve Mignon, avait, avec quelque vulgarité peut-être, mais avec un puissant réalisme, essayé de figurer Carmen selon l'esprit de Mérimée et selon le pittoresque andalou. Ses costumes avaient été composés sur des aquarelles de Clairin. Elle « se balançait sur les hanches comme une pouliche des haras de Cordoue », telle que l'avait vue Mérimée, mais au grand scandale du public et des critiques ; elle était voluptueuse, lascive, ensorcelante tour à tour, ou farouche, effrontée, cynique ; en un mot elle n'affadissait ni n'ennoblissait le personnage et ne le rendait pas galant, courtois, conventionnel comme un Espagnol d'opéra-comique.

Le ténor Lhérie, qui n'avait pas une très bonne voix, mais était intelligent et capable de comprendre un caractère, fut intéressant dans la partie dramatique de son rôle, et fit frissonner, malgré tout, dans la phrase « de la fleur », dans la scène violente qui clôt le troisième acte, et dans le tragique duo final ; mais on ne lui sut qu'un gré médiocre de ses dons pathétiques, qui paraissaient déplacés sur la scène de l'Opéra-Comique. Une approbation unanime alla à Bouhy pour la façon dont il avait « campé » son torero et dit les couplets d'Escamillo, quoiqu'il fût, selon certains critiques, un peu efféminé, un peu « blond ». La sympathie des auditeurs ne pouvait que se donner à la charmante Mlle Chapuy (la future générale André) à cause de son talent, et parce que le rôle de Micaëla flattait toutes les habitudes de la maison.

L'orchestre fut à peu près impeccable. Les chœurs, un peu somnolents, chantèrent, paraît-il, assez mal les ensembles (qui sont quelquefois vétilleux), prirent peu de part à l'action, comme c'était leur habitude et le désir des auteurs précédents.

Les décors étaient pittoresques, et sensiblement analogues à ce qu'ils sont encore maintenant sur toutes les scènes : au 1er acte, la placette, avec son corps de garde en auvent, son pont praticable, ses ruelles en escalier et ses maisons à encorbellement ; au 2e acte, le bouge sombre de Lillas Pastia (et non son patio, tel qu'on le voit aujourd'hui à l'Opéra-Comique) avec un monde grouillant de drôles patibulaires, et des gitanes dansant sur les tables ; au 3e acte, un terre-plein dans un site sauvage de la Sierra ; au 4e acte enfin, la place de Séville, sous un soleil resplendissant, et, dans le fond, la plaza avec son portail fermé par un vélum.

Le défilé des deux cuadrillas était mal réglé. Aujourd'hui encore, il est difficile de ne pas l'étriquer et de ne pas laisser prendre aux choristes qui le contemplent une attitude fausse ou guindée.

En somme, Carmen fut plutôt bien servie par ses interprètes.

L'opinion de la presse. — Depuis que Carmen est devenue la pièce favorite du public et des connaisseurs, maints critiques ont rougi de s'être fourvoyés et ont voulu faire croire que l'accueil des journaux et revues avait été plutôt favorable. Malheureusement les textes sont là ; de loin, ils paraissent même fort amusants.

Consultons les livres qu'on trouve dans toutes les bibliothèques, et d'abord le populaire Dictionnaire des Opéras de Clément et P. Larousse (révisé par Arthur Pougin) : « Le style du romancier », y est-il dit, « exact et froid comme une photographie, le cynisme de sa pensée, m'ont toujours fait regarder le succès de ses œuvres littéraires comme un symptôme alarmant. de démoralisation... Elles sont dépourvues de toute inspiration lyrique : M. Bizet en a fait la cruelle expérience. Son opéra renferme de beaux fragments, mais l'étrangeté du sujet l'a lancé dans la bizarrerie et l'incohérence... La recherche du pittoresque et de la couleur locale a beaucoup trop préoccupé M. Bizet ; ... il a voulu donner des gages aux doctrinaires qui s'intitulent les apôtres de la musique de l'avenir, en rompant avec ce qu'on regardait jusqu'ici comme les traditions du goût : la satisfaction de l'oreille, l'harmonie... Il sera nécessaire de refaire le livret, d'en retrancher les vulgarités, de lui ôter ce caractère de réalisme qui ne convient pas à une œuvre lyrique, de faire de Carmen une bohémienne capricieuse et non une fille de joie, et de Don José un ensorcelé d'amour, mais non un être vil et odieux... Les deux rôles du toréador et de Micaëla sont excellents. »

(Sur l'exemplaire de ce Dictionnaire qui est à la bibliothèque du Conservatoire, un lecteur justement indigné a noté : « Celui qui a écrit cette page est un imbécile. »)

Dans le supplément à la Biographie Universelle des Musiciens de Fétis, supplément rédigé en 1878 sous la tutelle du fâcheux Arthur Pougin (qui avait traité de « farouche wagnérien », en 1872, l'auteur de Djamileh), nous lisons : « Bizet, dont les tendances wagnériennes n'étaient un mystère pour personne, et qui, pendant de longues années (?), afficha le mépris le plus complet pour la forme et le genre de l'opéra-comique..., Bizet devait se montrer le plus mortel ennemi de l'opéra-comique et professer le plus profond dédain pour les musiciens qui l'avaient porté à son plus haut point de splendeur... Dans les Pêcheurs de Perles et la Jolie Fille de Perth, ouvrages conçus dans le style wagnérien, il avait sacrifié à une sorte de mélopée traînante et indéfinie, parsemée d'audaces harmoniques un peu trop violentes... On se disait, avant Carmen, Bizet voudrait-il se décider enfin à faire de la musique théâtrale, ou bien, s'obstinant dans les théories antidramatiques de Richard Wagner, voudrait-il continuer à transporter à la scène ce qui lui est absolument hostile, c'est-à-dire la rêverie, la poésie extatique et l'élément symphonique pur ?... Carmen n'est pas un chef-d'œuvre, certes, mais c'est une promesse brillante... La partition est inégale, mais très étudiée et très soignée. » Et Pougin déplore chez Bizet une préoccupation exagérée de symphoniste, « pas assez de souci de la nature et de la limite des voix ».

Dans le Ménestrel du 7 mars 1875, le même Arthur Pougin, qui occupait toutes les voies d'accès à la musique, faisait naturellement entendre son antienne obstinée : « Bizet, l'un des plus farouches intransigeants de notre jeune école wagnérienne, s'est assoupli et a dépouillé le vieil homme... Il a écrit une musique très claire et très compréhensible, parfois tendre et mélancolique, parfois pleine d'entrain et de gaîté, toujours accessible et souvent même aimable... C'est une œuvre des plus honorables, des plus distinguées,... un remarquable essai. » Par la suite, le Ménestrel nota avec bienveillance le succès croissant de Carmen : « Les beautés ne s'en sont révélées qu'après plusieurs auditions, dit H. Moreno, et les vrais amateurs de musique y allaient chaque soir à la découverte de quelque nouvelle ingéniosité instrumentale, car, sous ce rapport, la partition de Carmen n'est rien de moins qu'un riche écrin. »

La « rengaine Wagner », un peu délaissée par Pougin, apparut sous d'autres plumes. Paul de Saint-Victor, dans le Moniteur, estima que Bizet appartenait à « cette secte nouvelle dont la doctrine consiste à vaporiser l'idée musicale, au lieu de la resserrer dans des contours définis. Pour cette école, dont M. Wagner est l'oracle, le motif est démodé, la mélodie surannée ; le chant, soufflé et dominé par l'orchestre, ne doit être que son écho affaibli. Un tel système doit nécessairement produire des œuvres confuses ». F. de Lagenevais, dans la Revue des Deux Mondes, jette un pleur sur l'ancien opéra-comique, la Dame Blanche, Fra Diavolo, la Part du Diable. « La symphonie et l'opérette l'ont tué. » Il trouve joli le duo et la phrase « Là-bas, là-bas dans la montagne... », déclare aimer les couplets du torero, trouve le quintette d'une originalité piquante, et captivant par l'imprévu des harmonies, la variété des timbres de l'orchestre : « Les voix tombent on ne sait d'où. » Bizet « sera un homme de théâtre ». En attendant, Carmen, « une créature inculte, une bête fauve,... un abominable rôle », ne devait pas être mise en scène ; elle n'est pas supportable. Quant à la musique, « la Habanera ne produirait pas d'effet sans la pantomime dont l'accompagne Galli-Marié ». Trop de symphonie : « J'en veux à M. Bizet de ses divagations instrumentales... La ligne serpentine a son mérite, mais celle qui mène au but est la ligne droite. » Pierre Véron (dans le Charivari) déplorait que Bizet « se fût fourvoyé à la remorque d'un wagnérisme atrophiant ». Un certain François Oswald, dans le Gaulois, risquait la fameuse comparaison du « civet sans lièvre » et expliquait loyalement que Bizet remplaçait par l'érudition la « sève mélodique qui coulait à flots de la plume des Auber, des Adam, des Herold et des Boieldieu ».

S'il y avait matière à critique, plus juste et plus clairvoyant était le reproche de concessions au public, que l'on sent dans le compte rendu affectueux de Johannès Weber (le Temps), dans les commentaires un peu hautains de Reyer (Journal des Débats), qui se délecte surtout aux jeux d'instrumentation, dans le jugement sévère d'Adolphe Jullien, qui voit dans Carmen « une longue suite de compromis,... des défaillances voulues,... de justes aspirations aussitôt réprimées », en somme une abjuration de Bizet, qui, par ailleurs, sait remarquablement manier l'orchestre, a de curieuses combinaisons d'instruments et de jolis accouplements de timbres.

Les Annales du Théâtre et de la Musique, de Noël et Stoullig, résumaient en fin d'année les diverses opinions en jugeant le sujet peu convenable au théâtre, le personnage de Carmen « horriblement déplaisant », la musique pleine de concessions et de banalités, l'instrumentation excellente, Galli-Marié très pittoresque : « Quelle vérité, mais quel scandale »

En somme critique nettement hostile, ou ironique, ou dédaigneuse. Quand le succès s'avèrera, beaucoup se déjugeront, ou même se renieront.

Après la première. — Malgré l'étonnement du public et l'hostilité de la presse, Carmen ne fut pas ce qu'on appelle « un four ». Loin de là. Le nombre des représentations consécutives fut même très honorable : 33 du 2 mars au 3 juin, jour de la mort de Bizet ; puis 4 encore jusqu'au 18 juin, date où le théâtre de du Locle dut fermer ses portes. Soit 37 représentations en trois mois et demi. Une nouvelle série de 13 représentations, plus espacées, fut donnée du 15 novembre 1875 au 15 février 1876. Peu d'œuvres nouvelles ont 50 représentations en un an. C'était, pour le moins, un succès de curiosité et d'estime.

Cependant, l'Opéra de Vienne, dont le directeur, Jauner, avait donné à Bizet la joie de signer un traité quelques jours avant sa mort, représentait Carmen dès le 23 octobre 1875, mais sous une forme quelque peu impure : puisque Carmen avait paru si peu « opéra-comique », on avait pensé en faire un « grand opéra », et Guiraud avait transformé les dialogues en récitatifs. Toutefois ce ne fut ni la première ni la seconde version qu'on donna aux Viennois, mais un mélange des deux, le directeur ayant estimé que le dialogue en prose convenait mieux que la musique à certaines scènes familières. En outre, puisque Bizet n'avait pas jugé expédient de recourir aux bons offices des ballerines, on intercalait, sans son assentiment, au second acte (par la suite au quatrième acte) la danse bohémienne de la Jolie fille de Perth. L'interprète principale, Mlle Ehnn, était, paraît-il, remarquable ; et, au quatrième acte, l'entrée du cirque formait un tableau si pittoresque qu'il fit courir tout Vienne.

A Bruxelles, Carmen est jouée le 8 février 1876 : « Le succès, dit le Guide musical, n'a rien eu de l'enthousiasme ; la musique de Bizet est trop personnelle, trop originale, trop en dehors, pour qu'elle ne déroute pas le public habitué aux formules mille fois rebattues de l'opéra moderne ; mais il a été franc, spontané, unanime. » La version donnée était le texte mi dialogues, mi récitatifs, avec danses, qui avait finalement prévalu à Vienne. La principale interprète, Mlle Dérivis, était quelconque. Carmen ne fut maintenue à la Monnaie que par Galli-Marié et l'Américaine Minnie Hauck, qui reprirent le rôle.

En 1878, la province s'empara de Carmen : Angers, puis Marseille, puis Lyon, puis Bordeaux.

A Londres, Carmen faillit être jouée simultanément sur deux scènes, Covent Garden et Her Majesty's ; mais la fameuse Adelina Patti, qui devait jouer à Covent Garden, trouva le rôle de Carmen écrit trop bas et dépourvu de virtuosité ; elle l'éloigna d'elle avec dédain. (Plus tard, en 1885, quand Carmen était devenue célèbre, elle se ravisa, et pour qu'il ne fût pas dit qu'un beau rôle lui échappait, elle condescendit jusqu'à ramasser Carmen pour la hausser à sa taille.) En 1878, donc, ce fut seulement à Her Majesty's qu'on donna, le 22 juin, une Carmen fortement italianisée de langage, d'accents et de gestes, avec Minnie Hauck. La presse anglaise, favorable, essaya d'atténuer le caractère un peu... « excentrique de la gitana, et de désarmer certaines susceptibilités analogues à celles qu'avaient naguère éveillées Don Juan et la Traviata. On mit les hardiesses de Carmen sur le compte de la couleur locale.

Minnie Hauck conduisit Carmen à Dublin, à New York, et un peu dans toute l'Europe ; c'est elle qu'on se dispute, ainsi que Galli-Marié, à Naples, Florence, Gand, Mayence, Hanovre, en cette année 1878. Le 10 mars 1878, Carmen réussit brillamment au théâtre italien de Saint-Pétersbourg. Des troupes nomades, avec les impresarii Strakosch et Grau, font des tournées à travers les Etats-Unis. A Berlin, Carmen s'installe si bien qu'en 1880-81 nous la voyons venir en tête des ouvrages représentés avec 23 représentations. (Lohengrin ne vient qu'au second rang avec 13.) Presque partout, d'ailleurs, à l'étranger, c'est la version italienne qui est offerte, même avec Galli-Marié.

La reprise du 21 avril 1883. — Le triomphe de Carmen étant européen, et même mondial, Paris ne pouvait guère bouder. Sa mauvaise humeur dura plus de huit ans, bien que Bizet ne fût plus contesté, et que son nom figurât sur tous les programmes de concerts symphoniques.

Le scrupule qui retenait le directeur de l'Opéra-Comique a été impitoyablement décelé par un journaliste pince-sans-rire, H. Moreno (Ménestrel, 29 avril 1883) : « Les entrevues matrimoniales, qui représentent 20 % des recettes, étaient fort incommodées ; les jeunes fiancées ne trouvaient plus dans leurs corbeilles de noces assez d'éventails pour y cacher leur rougeur ; l'amour légitime réclamait un double bandeau. »

Carvalho se décida cependant, mais avec quelles précautions ! Plus de pouliche des haras de Cordoue, mais une Carmen bourgeoise, honnête, femme du monde, sous les traits rassurants de Mme Adèle Isaac, aux allures distinguées, à la claire voix de soprano, qui ne sombrait pas dans un médium canaille, mais émaillait le rôle de notes aiguës judicieusement pointées. Plus de bouge sombre hanté de drôles picaresques ou sinistres, mais Lillas Pastia devient propriétaire d'une vaste et claire auberge où évoluent de 60 à 100 nobles visiteurs et une vingtaine de danseuses. L'effréné duel à la navaja est devenu une placide discussion. Le reste à l'avenant. Carmen expurgée et affadie. Le plus grave, c'est que Carvalho, ne croyant pas au succès, avait saboté la reprise. On parla alors de « conspiration Carvalho » pour étrangler Carmen. Non ! mais, faute de répétitions, l'exécution de l'orchestre et des chœurs fut au-dessous du médiocre, et la distribution des rôles était malencontreuse.

Peu importait. La presse cria au chef-d'œuvre méconnu, et ne s'expliqua pas pourquoi cette musique, toute de clarté, de franchise, de couleur, de sensibilité, de charme, n'avait pas conquis le public, pourquoi une éloquence a ce point pathétique ne l'avait pas remué. Pendant l'été, Carmen eut un tel succès auprès du public (et de telles recettes), que le timide Carvalho sentit ses yeux se dessiller. Ravi, car, au fond, il avait toujours aimé Bizet, l'avait même pressenti, compris, dès son retour de Rome, il remonta Carmen à frais nouveaux, soigneusement, et lui restitua, avec Galli-Marié, sa couleur primitive et tout son sens. Cette réparation du 27 octobre 1883 fut « un triomphe absolu », déclare Ludovic Halévy. La centième eut lieu cette même année, le 22 décembre.

« Carmen » de 1883 à 1921. — Que de chemin parcouru entre cette centième et la seize-centième avec laquelle s'est terminée l'année 1920 ! Chaque année c'est une moyenne de 40 représentations à Paris, tandis que Carmen est le point d'appui du répertoire, en province et à l'étranger. Alors que les opéras-comiques de Boieldieu, d'Herold, d'Adam, d'Auber ont disparu de l'affiche, n'ont plus qu'un intérêt rétrospectif de curiosité, n'existent plus que pour l'historien de la musique, Carmen est demeurée vivante ; en elle n'est mort ou languissant que ce qui était concession ou compromis ; sa puissance tragique et son ingéniosité orchestrale s'imposent à tous les publics. Un journal, Excelsior, ayant fait en janvier 1911 un referendum sur les dix œuvres préférées de ses lecteurs, au théâtre de l'Opéra-Comique, Carmen est arrivée la première, avec 26.116 suffrages, Manon la seconde avec 20.524, Louise la troisième avec 15.408 ; venaient ensuite, et dans cet ordre, Lakmé, Werther, Mignon, Mireille, le Barbier, la Vie de Bohème et... la Traviata. Si peu de valeur absolue qu'ait un classement aussi étrange, n'en retenons que l'hommage à Carmen.

Toutes les chanteuses illustres ont tenu à honneur de jouer Carmen, ou ont pensé se faire valoir par ce rôle séduisant, ou se sont permis de le déformer en le conformant à leurs moyens vocaux et en lui imposant certaines lubies personnelles. Après Galli-Marié et Adèle Isaac, ont pris possession du rôle, Mmes Castagné (1884), Blanche Deschamps (1886), Vaillant-Couturier (1888), Nardi (1889), Fouquet (1891), Arnoldson et Calvé (1892), Charlotte Wyns (1894), Nina Pack (1895), de Nuovina (1897), Marié de l'Isle (1899), Bressler-Gianoli (1900), Claire Friché, Delna (1901). C'est Mme Emma Calvé qui chantait la millième, le 23 décembre 1904. Depuis cette date tous les soprani, mezzi, contralti, falcons et dugazons de France ont chanté Carmen ; citons parmi les plus notoires Mmes Bréval, Bailac, Chenal, Mérentié, Raveau, Mary Garden. Oserons-nous dire que le public parisien est souvent bien naïf, qu'il accepte tout, et qu'il a perdu la notion de la véritable Carmen ?

D'abord il est absurde de faire jouer Carmen par une vieille dame calme, rassise, molle et fatiguée. Pour jouer ce rôle, « c'est le diable au corps qu'il faut avoir », comme disait Voltaire à Mlle Dumesnil, son interprète de Mérope. Il est encore absurde de faire chanter par une soprano et par une voix claire ce rôle sombre, amer, dont la tessiture est incontestablement le medium de la voix, mais exige un medium rond, homogène, susceptible d'inflexions âpres ou veloutées. C'est une autre absurdité de le faire chanter par de lourdes contralti dont les voix de poitrine écrasent lourdement et vulgairement tous les sons graves, font des effets de rogomme. C'est un paradoxe ridicule d'avoir recours à des femmes, épaisses, énormes, telles que l'excellente chanteuse que nous appelions jadis « maman Carmen », ou à de hautes et imposantes statues. Bien que chacune des cantatrices que nous avons nommées ait pu avoir dans Carmen des trouvailles intéressantes, bien que nous professions une réelle admiration pour certaines d'entre elles, dans d'autres rôles, Carmen ne reste pas liée dans notre souvenir à la première Margared du Roi d'Ys, ni à la créatrice des Troyens, ni à l'illustre Brunnhild de la Walkyrie, ni à l'énigmatique et poétique Mélisande, ni à la plus célèbre des Tosca. Si Mmes de Nuovina et Calvé furent des comédiennes intéressantes, émouvantes, Mmes Marié de l'Isle et Bressler-Gianoli furent, à notre avis du moins, les Carmen les plus complètes à tous égards. Nous ne voyons Carmen que sous l'aspect d'une femme jeune, mince, souple, agile, osant gesticuler et danser, jamais assise ni indifférente à l'action, animée, primesautière, violente, fière, servie par une voix chaude et timbrée, expressive et prenante.

Le rôle de Don José n'a pas toujours eu non plus un très grand bonheur. Les ténors d'autrefois le considéraient volontiers comme une « panne », parce qu'il n'est pas exclusivement « vocal » et peu fertile en cavatines. Il présente en réalité une difficulté : au premier acte, le rôle est celui d'un niais, scéniquement et musicalement ; il faudrait le sauver par un peu de fierté, de nerf et de fougue, au lieu de l'affadir. Mais à partir du second acte, quel admirable rôle pour un ténor à voix généreuse et expressive, qui se résoudrait il se donner tout entier, à clamer la souffrance, la menace, la fureur, au lieu de se réserver et de ténoriser ! Lhérie, malgré les aspérités de sa voix, était, paraît-il, pathétique, mais sans ampleur. Stéphane, le Don José de 1883, était un ténor fatigué. Depuis, MM. Mouliérat, Lubert, Leprestre, Maréchal, Engel, Saléza, Salignac, Alvarez, Clément, Léon Beyle, Ch. Fontaine, Lapelleterie, et bien d'autres ont laissé de très bons souvenirs. Saléza fut un Don José qu'on ne peut oublier. Aujourd'hui, le jeune ténor Charles Friant est remarquable de fougue et de sincérité. Le public l'acclame à juste titre.

Le rôle d'Escamillo est flatteur. En réalité les couplets fameux sont peu accessibles aux basses chantantes, et les barytons les relèvent volontiers d'un demi-ton, pour les rendre plus aisés et plus « brillants ». Quel que soit le chanteur, les couplets sont bissés. De tous les Escamillo que nous avons entendus, Taskin, Bouvet, Cobalet, Soulacroix, Delvoye, Ghasne, Baugé, etc., le plus sonore, le plus éclatant, le plus superbe, était sans contredit Dufranne, l'admirable créateur de Golaud, dans Pelléas et Mélisande.

Les chanteuses légères ne dédaignent pas de chanter Micaëla. Elles en sont récompensées par les acclamations et les bis qui ne peuvent manquer de saluer l'air du troisième acte, surtout quand elles le couronnent d'un si bémol aigu. Toutes se conforment aux convenances de l'ancien opéra-comique, dont le rôle semble échappé. Citons parmi les plus charmantes Micaëla, après Mlle Chapuy, la créatrice, Mmes Merguiller, Bilbault-Vauchelet, Rose Delaunay, Molé, Guiraudon, Mastio, Marie Thiéry, Vallin, de Gastardi, Coiffier.

Terminons par le rappel de la distribution des rôles de Carmen aux dates les plus mémorables de son histoire :

|

|

03 mars 1875 (première) |

21 avril 1883 (reprise) |

23 décembre 1904 (millième) |

|

Carmen |

Mmes Galli-Marié |

Mmes Adèle Isaac |

Mmes Emma Calvé |

|

Micaëla |

Chapuy |

Merguillier |

Marie Thiéry |

|

Frasquita |

Ducasse |

Dupuis |

Tiphaine |

|

Mercédès |

Chevalier |

Chevalier |

Costès |

|

Don José |

MM. Lhérie |

MM. Stéphanne |

MM. Clément |

|

Escamillo |

Bouhy |

Taskin |

Dufranne |

|

Le Dancaïre |

Potel |

Labis |

Cazeneuve |

|

Le Remendado |

Barnolt |

Barnolt |

Mesmaecker |

|

Zuniga |

Dufriche |

Maris |

Vieuille |

|

Moralès |

Duvernoy |

Collin |

Soulacroix |

IV

Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte Ingenerò la sorte. (Leopardi)

[Le sort engendra en même temps deux frères : l'Amour et la Mort.]

La « Carmen » de Prosper Mérimée. — Mérimée avait visité l'Espagne en 1830 ; il avait applaudi avec fureur les taureaux dans les corridas, mais non les toreros ; il avait fait « mille folies », avoua-t-il, parcouru campagnes et montagnes en s'arrêtant aux plus modestes et aux plus sales « posadas », fréquenté les indigènes de toute origine et de tout acabit, avec une préférence romantique pour les irréguliers, les « hors la loi ». Il semble, d'après ses confidences, que Carmen ait quelques traits d'une gitana qu'il rencontra près du Generalife et essaya d'apprivoiser. Toutefois, bien que l'on connaisse les scrupules de Mérimée archéologue, son goût du document et sa passion de l'exacte vérité, il est impossible d'affirmer que Carmen soit une histoire vécue, et non une aventure imaginée.

Carmen parut en 1845 et fit scandale ; après Colomba et l'élection à l'Académie française, on s'attendait à un Mérimée classique et moral ; et voici que, sous une couleur ardente et un pittoresque savoureux, on lisait une histoire d'êtres veules, sans foi ni loi. La netteté précise, dure et brutale d'un style aux arêtes coupantes, la froideur impassible du récit, rendaient l'impression plus désagréable, à une époque on l'on se délectait aux romans fluides et émollients de George Sand, aux romans exubérants et luxuriants de Balzac. L'amoralité, le cynisme de Mérimée pèsera d'avance sur le livret de Meilhac et Halévy, sur la partition de Bizet.

Tout l'intérêt psychologique de Carmen est dans une conception sombrement pessimiste de l'amour, passion fatale, inexplicable, cruelle, germe de la folie et de la mort. L'amour, tour à tour candide et cynique, gracieux et féroce, tendre et implacable, a pour moyen la guerre, et pour base la haine des sexes. Chez Racine, il fait d'Oreste une loque, un fou, un meurtrier, et le condamne à mort ; dans le roman de Pierre Louÿs, il fait de l'homme un « pantin ». L'amour de Carmen, pour peu de joie, donnera à Don José tous les tourments de la jalousie et de la fureur, l'avilira, fera de lui une épave lamentable. Un tel amour, exécrable mais inéluctable, ne se dénoue que dans la mort.

Mérimée commence par présenter de façon pittoresque ses deux héros : le bandit José Navarro, qu'il rencontre dans un cirque de la Sierra, aux environs de Cordoue, et à qui le lient quelques cigares, un repas partagé, l'hospitalité commune dans une « venta » et un bon avis sur une dénonciation possible par son domestique aux lanciers du village voisin ; la Carmencita, aperçue au moment où elle vient de prendre son bain de l'Angelus, avec d'autres Cordouanes, dans le Guadalquivir, parfumée de jasmin, vêtue de noir, petite, jeune, bien faite, offrant la bonne aventure, bohémienne et « servante du diable ». C'est plus qu'il ne faut pour piquer la curiosité du galant touriste, qui suit la gitana dans son borgne logis, se laisse séduire à cette beauté étrange et sauvage, à ces yeux voluptueux et farouches, tandis que Carmen paraît surtout intéressée par la belle montre en or, à sonnerie, du payllo, de l'étranger. L'entrevue se termine par l'inopportune arrivée du Navarro, qui rudoie Carmen, et congédie sans façon le galant, lequel n'a réussi qu'à être prestement soulagé de sa montre.

Quelque temps après, en prison, à la veille d'être garrotté, José raconte à Mérimée sa lugubre histoire ; ce gars des provinces basques, déraciné du pays natal après une rixe, s'était engagé dans un régiment de dragons, à Séville. Bon soldat, brigadier irréprochable, sérieux et timide, un jour qu'il était de garde à la Manufacture des tabacs, il a vu Carmen : jupon rouge fort court, bas de soie blancs et troués, mignons souliers de maroquin rouge, épaules nues, une fleur de cassie dans le coin de la bouche, les yeux en coulisse, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne. Il s'est détourné ; mais Carmen l'a provoqué et lui a lancé sa fleur de cassie juste entre les deux yeux. Cette fleur, il l'a ramassée. Ce sera le philtre d'amour. Dès lors son destin est marqué.

A la suite d'une bagarre et de quelques coups de couteaux distribués par elle à ses camarades, dans la manufacture, Carmen est arrêtée et sera conduite en prison par José. Son minois enjôleur, ses « balivernes » et quelques habiles mensonges affolent le malheureux soldat ; d'un coup de poing Carmen le renverse aisément et disparaît dans une ruelle étroite. Un mois de prison pour José, qui restera seul avec la fleur de cassie et ses souvenirs... Honnête soldat, il ne tentera d'ailleurs pas de s'évader, bien que Carmen, reconnaissante, lui envoie à cet effet, dans un pain, une lime et une pièce d'or.

Cassé de son grade et redevenu simple soldat, José, de garde devant la porte de son colonel, revoit sa gitanilla parée comme une châsse, pomponnée, attifée, tout or et ruban, qui vient participer à une soirée. Il l'aperçoit qui danse la romalis dans le patio du palais ; il entend les galanteries des freluquets ; il comprend qu'il l'aime pour jamais. En sortant, elle l'invite au faubourg de Triana, chez Lilas Pastia « où l'on mange de la bonne friture ». Il court la retrouver, se promène avec elle par les rues de Séville où elle fait des emplettes folles : pain, saucisson, nougats, gâteaux, manzanilla ; puis leur collation se fait dans une chambrette où Carmen se livre à mille excentricités, croque des bonbons, danse en faisant claquer comme des castagnettes des morceaux d'assiettes cassées. Dès lors il est son rom (son mari) ; elle est sa romi (sa femme). Après cette équipée, elle disparaît d'ailleurs prestement.

José ne la revoit que quelques semaines après : de garde devant une brèche du mur d'enceinte, il se laisse persuader par elle de laisser passer des contrebandiers. Leurs amours recommencent, mêlées de disputes, de coups, d'infidélités, de ruptures. Après une rixe où, pour Carmen, il tue un lieutenant, José déserte et se fait contrebandier dans l'espoir de ne plus la quitter.

Pendant des mois, c'est la vie aventureuse, Carmen aimante ou féroce, riante ou dédaigneuse : c'est la contrebande, le vol à main armée, l'assassinat, les batailles avec douaniers ou soldats, les fugues, les disparitions fréquentes de Carmen. Un beau jour, voilà que Carmen revient avec son vrai rom, un sinistre et crapuleux bohémien, Garcia le Borgne, qu'elle a fait évader du pénitencier. José ne sera plus que son minchorro, son « caprice », jusqu'au jour où il se débarrassera de Garcia dans un duel loyal au couteau, et redeviendra le rom. Toutes ces marques d'amour ne l'empêchent pas de subir affronts et avanies : il court sans cesse après Carmen, qu'il retrouve généralement en la galante compagnie de riches étrangers, d'ailleurs destinés à être volés et tués par José et sa bande, quand ils passeront dans la Sierra. Il faut convenir qu'ils poussent un peu loin, l'une le cynisme, l'autre la lâcheté. Après une dernière escapade de Carmen avec le picador Lucas, le dénouement menace.

Dans une gorge sombre de la Sierra, José somme Carmen de changer de vie et de le suivre n'importe où : « Je te suis à la mort, mais je ne vivrai plus avec toi », répond-elle ; « tu veux me tuer, mais tu ne me feras pas céder... Je ne t'aime plus... Tout est fini entre nous... Comme mon rom, tu as le droit de tuer ta romi, mais Carmen sera toujours libre : calli (libres) elle est née, calli elle mourra ». Et elle jette dans les broussailles la bague d'amour que José lui avait donnée naguère. Alors, froidement, il la frappe de deux coups de couteau. Elle tombe sans crier. Il l'ensevelit dans un bois et va se livrer, à Cordoue.

Telle est l'histoire atroce, dont les personnages seraient répugnants, s'ils n'étaient transfigurés, José par son amour, sa pitoyable faiblesse, l'ensorcellement dont il est victime, l'effroyable martyre qu'inflige la passion à une âme naïve et tendre, mais sans volonté ; Carmen par une singulière fatalité de sang et de race, par la tyrannie d'un tempérament passionné et fantasque, une étrange soumission aux lois des romis, un sauvage amour de la liberté, une fière bravoure devant la mort, et une sorte de désintéressement dont elle fait sa grande vertu : « Ne vois-tu pas que je t'aime, puisque je ne t'ai jamais demandé d'argent ? »

La « Carmen » de Meilhac et Halévy. — Avoir songé à Carmen pour un livret d'opéra-comique, semble une gageure, un paradoxe, à une époque où l'opéra-comique était essentiellement sentimental, gracieux et gai.

Les librettistes n'ont pas absolument trahi Mérimée. Carmen et Don José, dans leur scénario, sont assez ressemblants, et ils s'expriment souvent par les phrases mêmes de Mérimée. Toutefois les aventures galantes et cruelles de Carmen ont été réduites au minimum : le lieutenant Zuniga n'est pas pour José un rival sérieux, et l'illustre espada Escamillo, le grand caprice de Carmen, remplace à lui seul Garcia le Borgne, Lucas le picador, et tous les Anglais, étrangers ou Andalous que gruge ou met à mal Carmen. Ce torero est d'ailleurs plat et conventionnel, très « ancien opéra-comique ». Et comme il faut un personnage sympathique, Meilhac et Halévy se sont souvenus d'un rêve de José, qui revoit le pays natal et voudrait en finir avec l'aventure de mort où il se sent engagé. De ce rêve ils ont extrait Micaëla, le bon ange qui veille — infructueusement — sur José, comme Alice sur Robert le Diable, et dont la grâce vertueuse, tendre et blonde, contraste avec la sauvagerie cynique, haineuse, et brune de Carmen. Naturellement aussi il y aura dans la pièce deux personnages comiques, le Dancaïre et le Remendado.

PREMIER ACTE

Le premier acte se déroule sur une place de Séville : à gauche, corps de garde ; à droite, la porte de la manufacture ; au fond, un pont praticable, des ruelles en escalier, des maisons à encorbellement, des fenêtres à jalousies. Les soldats oisifs contemplent placidement les allées et venues de la foule bigarrée : amoureux qui causent ou passent, mendiants, moines faisant la quête, promeneurs désœuvrés, petits métiers. Un metteur en scène adroit et fantaisiste peut donner à ce peuple grouillant un aspect aussi pittoresque que plaisant. M. Albert Carré n'y a pas manqué.

Survient une jeune personne en jupe bleue, corsage de velours noir, nattes blondes tombant sur les épaules : c'est la jeune Navarraise Micaëla qui veut parler au brigadier don José. Mais celui-ci ne doit prendre la garde que dans quelques instants, ainsi que l'en avertit le galant brigadier Moralès ; donc Micaëla, au lieu de l'attendre au corps de garde, ce qui serait « peu prudent », reviendra ultérieurement.

Clairon à la cantonade, auquel répond un clairon sur la scène. C'est la relève de la garde. La garde montante arrive, précédée d'une bande de gamins marchant au pas, d'une allure martiale et allègre. Les deux brigadiers se passent la consigne, selon les formes, et la garde descendante se retire, précédée du chœur des gamins.