André Messager par Gabriel Fauré

Gabriel Fauré écrivant un article sur André Messager, c'est un grand musicien parlant d'un autre grand musicien ; son ami depuis de longues années. Gabriel Fauré et André Messager ont reçu, dans la même école, les mêmes enseignements. Plus tard, un maître illustre entre tous : Camille Saint-Saëns se prodigua également à la fécondation musicale de leur esprit. Les années passées n'ont fait que resserrer, jusqu'à la fraternité la plus douce, les liens de leur affection spontanée. Leurs gloires sont parallèles comme les jours qu'ils ont vécus.

un groupe d'élèves de l'Ecole Niedermeyer (cette rarissime photographie a été faite lors de l'émigration en Suisse de cette Ecole, de 1870 à 1872)

(le premier élève qui s'accoude au second rang, à gauche, est André Messager ; il avait alors 18 ans ; le troisième personnage, à ce second rang, est Gustave Lefèvre, directeur de l'Ecole Niedermeyer. Dans le groupe figure Gabriel Fauré)

Parler d'André Messager, c'est évoquer pour moi les souvenirs de toute une carrière de musicien ; je pourrais presque dire de toute mon existence. Car j'étais bien jeune dans la vie et bien jeune dans le métier lorsque je vis pour la première fois le futur auteur d'Isoline et de Madame Chrysanthème.

L'un et l'autre nous fûmes élèves de cette Ecole Niedermeyer qui, sans grand bruit et sans grand vacarme, fit de si bonne, de si utile besogne pour la musique. Bien nombreux sont les organistes, les compositeurs qui doivent à son enseignement le meilleur de leur talent ; et ce m'est un devoir très doux que d'adresser, chaque fois que je le puis, un hommage de reconnaissance à la vieille Ecole.

Pendant la guerre, notre directeur, M. Lefèvre, avait transporté l'Ecole en Suisse, retournant pour ainsi dire au pays d'origine de son fondateur. Quand je dis qu'il avait transporté l'Ecole, c'est une manière de parler, car il y fut un instant tout seul. Il écrivit de droite et de gauche à ses anciens élèves et à ses anciens professeurs. Après avoir servi à Paris dans un régiment de ligne, je me rendis à son appel. J'étais tout fraîchement émoulu de l'école et un peu anxieux de mes débuts comme professeur. Le premier élève qui me fut présenté dès que j'arrivais, ce fut... André Messager, alors tout jeune et mon cadet de sept à huit ans. Les premiers entretiens, je n'ose pas dire les premières leçons, suffirent à nous convaincre que nous étions faits pour être des amis ; et depuis ce temps cette amitié, j'en suis très fier et très heureux, ne s'est jamais démentie. Ce furent aussi les leçons avec Camille Saint-Saëns qui nous unirent ; avec Camille Saint-Saëns dont nous fûmes, je crois bien, les seuls disciples et qui, du terre à terre de la simple pédagogie, nous transporta d'un coup aux plus hauts sommets de l'art. Virtuose incomparable et compositeur d'un génie audacieux, il nous ouvrait des horizons jusqu'alors fermés à tous. Et c'est ainsi que, sous l'égide du Maître, nous assistâmes l'un et l'autre à cette prodigieuse évolution de la musique française ; nous connûmes aussi, et avec quel profit, la cohorte imposante des symphonistes allemands, les compositeurs de lieder, les dramaturges, le dernier venu d'entre eux, alors honni : Richard Wagner, et aussi le dieu protecteur de toutes les renaissances artistiques, l'apôtre fervent et désintéressé de toutes les généreuses audaces : Franz Liszt.

un groupe de professeurs et d'élèves de l'Ecole Niedermeyer

(de g. à dr., de bas en haut : 1er rang : Alexandre Georges, Gabriel Fauré, Gustave Lefèvre, directeur, Gigout ; 2e rang : Boidin, Hétuin, Bresselle, Oberlé, Stoltz, Dieudonné, André Messager, G. Lauglane ; 3e rang : Girard, Dornbirrer, Thomas, Leibner, Boncourt, Munier)

Mais ce n'est pas seulement pour évoquer de tels souvenirs que j'ai été convié à écrire ici ; c'est surtout pour parler d'André Messager, et, si j'ai accepté de le faire, c'est qu'il est peu de musiciens dont je puisse m'entretenir avec une plus entière liberté, une plus complète sympathie.

Il n’était peut-être pas inutile d’ailleurs, pour peindre sa physionomie musicale, de rappeler les événements dont j'ai parlé plus haut.

Il faut avoir vécu ces temps surchargés, pourrait-on dire, de musique, pour savoir à quel point Messager en est représentatif.

Il faut avoir assisté aux batailles de chez Pasdeloup, aux débuts de Colonne, pour sentir combien sa culture se ressent de la curiosité impatiente de l'époque. Une période assez fade venait de finir, où les œuvres bâtardes se réclamaient de tous les styles et de toutes les races. On ne savait trop si le théâtre était français, italien ou allemand ; l'opéra-comique se mourait en futilités ingénues, la symphonie se satisfaisait de plates imitations de Haydn ; la romance était fade ; le morceau de piano, sous prétexte d'élégance, n'avait plus ni accent, ni couleur ; quant à la musique de chambre, elle naissait à peine, et c'était précisément Saint-Saëns et, avec lui, Edouard Lalo qui en étaient les plus nobles propagateurs. Chacun de nous se laissait aller à la forme qui lui convenait le mieux, le théâtre ou la musique pure. Dès les premiers temps que je connus Messager, je fus frappé de la connaissance profonde qu'il avait des expressions les plus différentes de la musique. Sa curiosité n'était pas seulement en éveil pour les formes qui intéressaient le plus son talent, mais pour toutes les manifestations de la musique.

Tel que je le vis alors, tel je l'ai revu à chaque tournant de la vie : connaissant tout, sachant tout, se passionnant pour tout ce qui était nouveau, pourvu que l'ouvrage fût digne de son examen. Il avait été à Bayreuth des premiers pèlerins et jouait Wagner par cœur alors qu'on l'ignorait encore à Paris ; il était curieux de la symphonie, du lied, des quatuors les plus récents, comme du dernier opéra.

On ne s'occupait guère de musique russe à Paris, que Messager connaissait Sadko et Boris Godounov, et savait par cœur leurs plus secrètes beautés.

Averti de toutes les choses de la musique, et apportant dans ses appréciations le jugement le plus sain et le plus artiste, il devait fatalement être amené à se produire sous tous les aspects d'un métier dont il connaît à fond l'intime secret.

Je l'ai connu organiste à Saint-Sulpice et maître de chapelle à Sainte-Marie, je l'ai connu pianiste, répétiteur, chef d'orchestre (et vous savez avec quelle autorité), directeur de la musique à l'Opéra-Comique (et vous savez de combien de belles œuvres il a été le ferme appui), directeur de théâtre en Angleterre, à Covent-Garden, enfin à Paris où j'ai eu la joie de voir à la tête de l'Opéra mon ancien et très cher camarade. Et dans chacun de ses avatars, il mettait en lumière, non point seulement des qualités de zèle ou de méthode, mais un esprit neuf, éclairé, soucieux de nouveauté, traditionnel à la fois et audacieux.

C'est une surprise en France (ce n'en est pas une à l'étranger) que de voir un directeur capable d'imposer sa volonté par l'exemple qu'il donne ; dont les désirs ne sont point dictés par un caprice de hasard, mais par la connaissance des choses ; un artiste, en un mot, qui peut « mettre la main à la pâte lui-même », indiquer le sentiment d'une scène à un répétiteur, modifier le mouvement d'un chef d'orchestre, critiquer l'interprétation d'un chanteur à l'aide d'arguments de « métier ».

Vous serez surpris, peut-être, que je ne vous aie pas parlé du compositeur, pourtant si digne de captiver l'attention.

C'est que, à quelques exceptions près, il a, comme dans sa profession, touché à toutes les formes de l'art.

Il faut voir là le signe très rare d'une intelligence ouverte à tous les aspects de l'art, et qui tout de suite a compris qu'il n'est pas de forme vivante laquelle un génie vivace et sincère ne puisse conférer l'éternité de la Beauté.

Cette intelligence universellement ouverte ; elle est un des charmes les plus grands de la force créatrice d'André Messager ; elle n'inspira pas moins son œuvre de chef d'orchestre ; elle l'éclairera dans la lourde tâche qu'il a assumée de régler les destinées du plus grand théâtre lyrique du monde.

André Messager est un éclectique, au plus haut sens du mot ; sa curiosité de toutes les formes n'a jamais le caractère de la facilité. Et quel que soit le genre où se plaise son élégant génie, on a toujours avec lui cette certitude, c'est que l'œuvre produite sera toujours d'une parfaite essence musicale.

Il a écrit une symphonie (qui contenait des germes très remarquables) alors qu'il était jeune ; il a écrit des ballets, des opéras-comiques, de la musique de scène, des opéras bouffes, des mélodies ravissantes, et dans les uns comme dans les autres, il a dispensé généreusement des trésors d'invention et d'ingéniosité. Je n'ai pas la prétention d'analyser en détail ces ouvrages, ni même d'étudier de près l'un d'eux. Un autre rédacteur, je le sais, est ici commis à cet agréable soin.

André Messager vers 1886

Je voudrais cependant caractériser, si je le puis, le talent d'André Messager.

A côté d'ouvrages de premier plan comme les Deux Pigeons, comme Madame Chrysanthème, une merveille de grâce et de poésie, comme Isoline, la Basoche, ou ce ravissant Fortunio que nous applaudissions naguère à l'Opéra-Comique, il a écrit d'autres œuvres qui se recommandent d'une tout autre esthétique : ce sont les P’tites Michu ou Véronique, ou encore maints ballets qui ont fait fortune.

Ne pensez pas que dans ces derniers, opéras bouffes ou ouvrages chorégraphiques, sa plume ait eu moins de distinction que dans les autres. Sa veine mélodique est également généreuse dans ces diverses productions ; elle va d'un rythme alerte, aisé, renouvelé de forme, de ligne très pure et toujours distinguée, sans ambiguïté comme sans banalité, et sans cesse une écriture fine, serrée, mais simple, la rehausse de ses plus délicats ornements.

Son orchestre est clair, sonore, riche d'inventions heureuses, abondant en sonorités piquantes ; vous n'y trouverez jamais ce laisser-aller, ces négligences qui ont si souvent compromis la dignité des œuvres de poésie légère.

La Basoche restera comme un type bien frappant de ce que peut être l'opéra-comique français, et bien français ; Madame Chrysanthème, qui doit fatalement revenir au répertoire, comme Isoline d'ailleurs, aura son heure également, car elle constitue un des ouvrages les plus poétiques, les plus expressifs, qui aient été écrits en France depuis une vingtaine d'années.

Il n'y a pas beaucoup d'exemples, dans l'histoire de la musique, d'un artiste d'une culture aussi complète, d'une science aussi approfondie, qui consente à appliquer ses qualités à des formes réputées, on ne sait pourquoi, secondaires.

De combien de chefs-d’œuvre ce préjugé ne nous a-t-il pas privés ? Et c'est encore là que se révèle la délicatesse de pensée de Messager ; c'est là que son éclectisme nous apparaît une enviable direction d'art.

Avoir osé n'être que tendre, exquis, spirituel, n'exprimer que la galanterie des passions, avoir osé sourire alors que chacun s'applique à bien pleurer, c'est là une audace bien curieuse en ce temps.

Et c'est surtout l'affirmation d'une conscience d'artiste.

(Gabriel Fauré, Musica n° 72, septembre 1908)

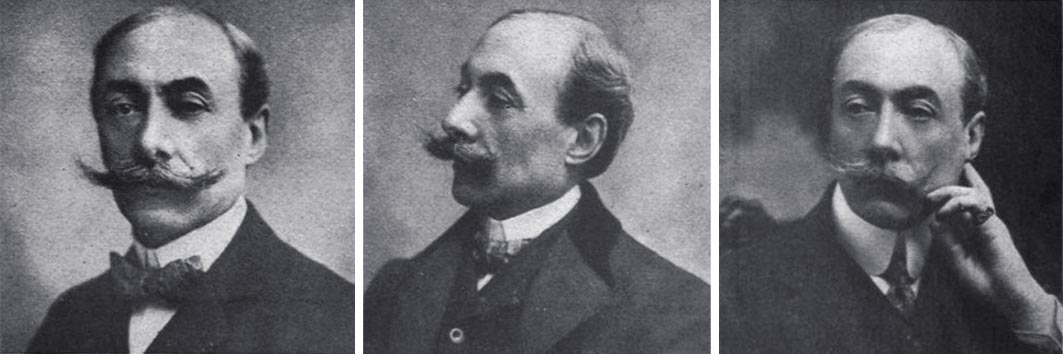

quelques portraits d'André Messager faits à des époques différentes de sa vie